Vinicio Barrientos Carles

Guatemalteco de corazón, científico de profesión, humanista de vocación, navegante multirrumbos… viajero del espacio interior. Apasionado por los problemas de la educación y los retos que la juventud del siglo XXI deberá confrontar. Defensor inalienable de la paz y del desarrollo de los Pueblos. Amante de la Matemática.

Todas las evoluciones que conocemos parten de lo vago para llegar a lo definido.

Charles Sanders Peirce

En mi columna de difusión científica, Episteme, he abordado distintos temas en torno de las nuevas clasificaciones que la sistemática biológica ha ido realizando de las diferentes especies, tanto de animales como de los otros reinos de la naturaleza. Respecto a los reinos, es importante reconocer que, actualmente, además de Animalia, existen otros seis reinos que conforman el imperio Cytota, y otros tres en el imperio Acytota, que incluye a los otros organismos biológicos acelulares, capaces de replicación y transmisión de su código genético, como el muy recientemente comentado caso de los virus.

Así, vemos cómo, desde los tiempos de Carl von Linneo, creador de la nomenclatura binaria para la denominación científica de las especies, los criterios y clasificaciones han ido variando, como nos ilustra el caso de los reinos, que él había reducido a tres, animales, vegetales y minerales, pero que actualmente se consideran diez, según estamos mencionado. Entre estas novedades, se encuentran el caso del perro, identificado actualmente como Canis lupus familiaris, con el género y la especie igual que el lobo, y el caso del panda gigante, que a final de cuentas sí ha resultado ser un oso, dentro de la familia Ursidae. Sobre estos dos ejemplos estaremos conversando en esta oportunidad

En estos Suplementos Culturales La Hora escribíamos al respecto de Linneo, citándole: «si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas». Lo hacíamos a propósito de su obra, Systema naturæ, en el cual el naturalista sueco se interesó por sistematizar las creaturas existentes, nombrarlas y clasificarlas. Empero, es importante recordar que él era fijista, porque las ideas del transformismo y la evolución aún no habían llegado. Así, el título completo de su obra expresa claramente el objetivo perseguido: Sistema natural, en tres reinos de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, con características, diferencias, sinónimos, lugares. Con esta magna obra se daría inicio a la taxonomía, una nueva rama de la biología, palabra acuñada unos años después por Jean Baptiste Lamarck.

Así, vemos el primer término de nuestro titular, taxonomía, el cual proviene de la raíz griega τάξις, taxis, que literalmente significa ordenamiento. Así, en general, no solo en la sistemática biológica, la taxonomía refiere a una determinada clasificación de objetos, de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos. Sin embargo, desde hace un par de siglos, debido a su uso en biología, la palabra fue reduciendo su connotación a la disciplina científica que define a los taxones, que son los grupos de organismos que guardan un mayor grado de parentesco entre sí.

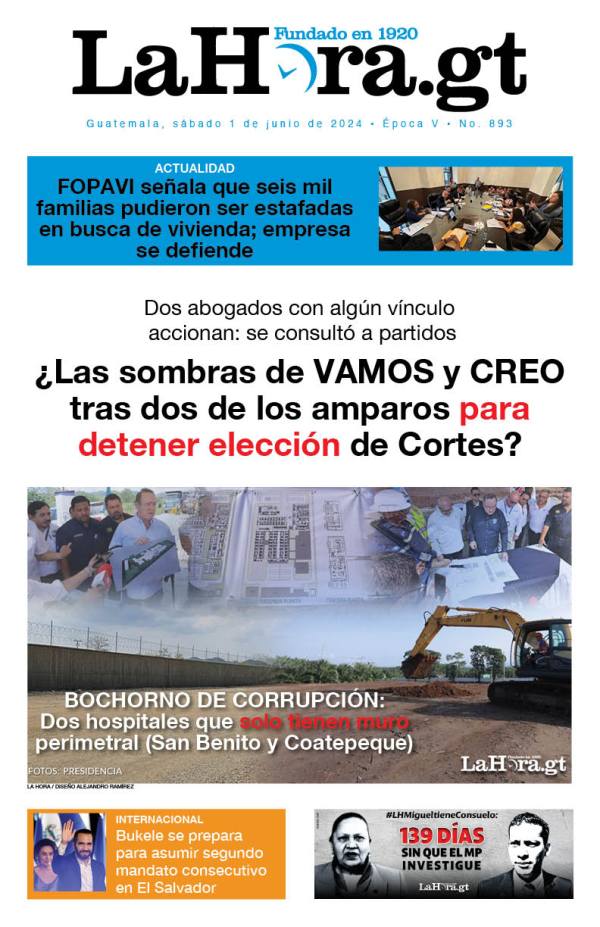

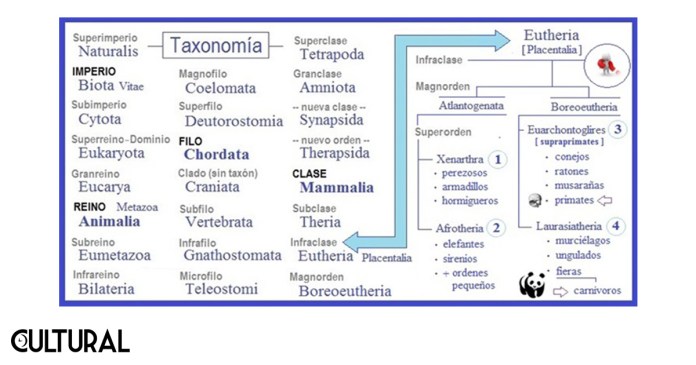

Resulta relevante observar que, desde su surgimiento hasta inicios del siglo XX, las clasificaciones de las especies, es decir los grupos, taxones, que se van definiendo para colocarlos en un árbol de proximidades o similitudes, son determinadas por una descripción formal basada en analogías y en las apariencias anatómicas que las especies poseen, es decir, por la morfología que muestran. Esto llevó a la construcción de la zoología y la botánica linneana, que recurrió, en forma sistematizada al desarrollo de árboles como el que se muestra a la imagen siguiente. De manera particular siempre ha ocupado un interés particular las novedades que la paleoantropología ha ido estableciendo, es decir, todos los avances referidos a la clasificación de nuestra especie, como es el caso de la reciente discusión relativa al género Pan.

No obstante, es importante comprender que estas nociones basadas en la morfología de las especies han ido cambiando con el tiempo, básicamente por la introducción de las ideas evolucionistas, presentadas originalmente por el ya mencionado genial naturalista francés, Lamarck, pero posteriormente por el más conocido británico Charles Robert Darwin, a quien se debe, en esta línea de ideas, la frase: «Grande es el poder de la tergiversación constante».

En resumen, con las ideas evolucionistas, propias de la dinámica compleja de los sistemas biológicos, el concepto fijista, estático, del taxón ha sido substituido por el evolucionista de clado. De ahí nuestro titular. En forma más precisa, se procedió al abandono de estructuras basadas en la definición de los taxones, establecidos con base en analogías anatómicas o morfológicas, para el desarrollo de otras basadas en la homología, de fundamento filogenético. Las ideas más recientes en sistemática biológica ahondan más en los aspectos de esta distinción.

Para entender mejor la dirección de estos conceptos, conviene revisar la etimología de los términos que estamos utilizando. Taxón, y así taxonomía, proviene de la raíz griega τάξις, taxis, que como hemos dicho significa ordenamiento. Por otro lado, clado, y así cladística, proviene de otra raíz, también griega: κλάδος – klados, que significa rama. De esto que la cladística vendría a significar el estudio de las ramificaciones, o más específicamente, el área de la biología que investiga las relaciones evolutivas entre los organismos, basándose en las similitudes derivadas a lo largo del tiempo. Como mencionamos en el párrafo anterior, la filogenética desempeña en esta nueva visión un rol fundamental.

Al entomólogo alemán Willi Hennig se le reconoce en forma unánime como el fundador de la cladística, a través de singular obra, estableciendo los pilares y principios del análisis filogenético y de la sistemática cladística. Cabe indicar que, aunque el biólogo alemán no incorpora nuevos elementos teóricos, su virtud fundamental, crucial, es la de incorporar el componente evolutivo en la clasificación de las especies. Por ello, mencionamos que la taxonomía en tiempos posteriores al fijismo de Carl von Linneo era de tipo nominalista, de índole preevolutiva, realizando clasificaciones con base en similitudes aparentes, es decir, únicamente morfológicas.

Este tipo de árboles no eran sino mapas conceptuales que guardaban alguna coherencia lógica, y las denominaciones eran concedidas por los estudiosos naturalistas que descubrían las diferentes especies. De esta manera, el caso de si una especie, como el chimpancé, pertenecía al género Pan o al género Anthropopithecus, ahora caduco, era una cuestión de discusiones más bien retóricas y relativas a los puntos de vista de los investigadores.

Sin embargo, debe quedar claro que las cosas no se resuelven actualmente de esta forma, pues los cambios incorporados por la cladística hacen de la filogenia de las especies un criterio fundamental. En un sentido más exacto, la filogenética es una disciplina de la biología evolutiva que se ocupa de comprender las relaciones históricas entre diferentes grupos de organismos, partiendo de un cladograma de tipo dicotómico, o árbol cladístico, el cual, a su vez, se construye a partir de los caracteres derivados (apomorfias) de un antecesor común a dos o más taxones que contienen caracteres en común (plesiomorfías).

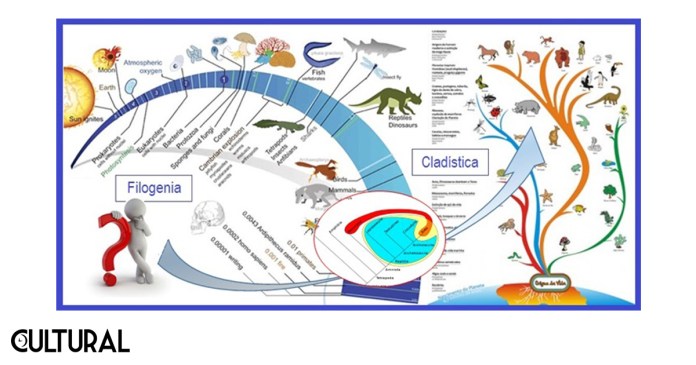

Los cladogramas, entonces, se basan en los caracteres derivados, apomórficos, a partir de un carácter primitivo, plesiomórfico. De ello que la distinción entre un árbol taxonómico antiguo y un cladograma es que este último contiene un esquema de las relaciones evolutivas, a lo largo del tiempo, entre los distintos organismos, distinguiéndose entre apomorfias y plesiomorfías. Una apomorfía, que en griego significa «forma separada», es un carácter biológico evolutivamente novedoso, derivada de otro rasgo perteneciente a un taxón ancestral filogenéticamente próximo.

Las apomorfias caracterizarán a una parte de la descendencia, pudiendo ser de dos tipos: sinapomorfias, si el rasgo es compartido por dos o más grupos, y autapomorfias, si la novedad aparece únicamente en un grupo de descendencia. La apomorfias son las novedades diferenciales mientras que las plesiomorfías son los caracteres comunes en los clados ancestrales. En la imagen siguiente se muestran algunas apomorfias (del tipo sinapomorfias) en el clado del ser humano. A este esquema y concepto se corresponde el epígrafe de esta publicación, debido al filósofo y lógico estadounidense, Charles Sanders Peirce: «Todas las evoluciones que conocemos parten de lo vago para llegar a lo definido».

Pasamos ahora a nuestro primer caso: el perro. Como recordaremos, fue Linneo quien desarrolló el sistema de nomenclatura binomial, que recurre, para identificar un organismo vivo, a la mención de su género y de su especie. A manera de ejemplo, Elephas maximus denota el elefante asiático. El primer término establece el género, mientras que el segundo, con letra minúscula, corresponde a la especie. Resulta curioso e interesante observar que una gran cantidad de nombres acuñados por Linneo llegaron, de manera bastante intacta, hasta la segunda mitad del siglo XX.

Así, en las infancias de quienes entramos ahora a la tercera edad, era frecuente encontrar diversión completando distintos álbumes de animales, conociendo a través de ellos los «nombres científicos» de una diversidad de los mismos. Aprendíamos que Felis catus era el gato, en parentesco con el Felis leo, el león, y el Felis tigris, el tigre. Era fácil comprender que Felis encerraba un parentesco o cercanía entre las especies, guardado dentro del término coloquial de felinos, el cual pronto sería cambiado por el de félidos, correspondiente al taxón de la familia felidae.

Sin embargo, ya en aquellos años empezaban a realizarse algunas modificaciones en la nomenclatura inicial, y en los textos mejor documentados aparecerían reidentificados, tanto el león, como el tigre y otros más, como nuestro favorito el jaguar, con el género Panthera, que caracterizaba a los grandes félidos rugidores. El tigre ya no era Felis tigris, sino Panthera tigris. En estos cambios y refinamientos podía identificarse un problema mucho más fundamental, algo más crucial que estaba en juego, porque se trataba de medir de mejor manera, de manera más objetiva o imparcial, las cercanías o lejanías entre una especie y otra.

De esta guisa, además del Felis catus, las estampitas zoológicas nos documentaban que nuestro más cercano compañero, el perro, tenía por denominación Canis familiaris, en contraposición a su pariente salvaje, el temible lobo, o Canis lupus, o el coyote, Canis latrans. Canis proviene del latín can, perro, con la especificación de lupus que significa lobo y latrans que se traduce como ladrador. En el perro, familiaris hace referencia al mismo como la mascota doméstica más abundante en todo el mundo.

Cabe agregar que, en efecto, el perro es el carnívoro más numeroso en todo el planeta, estimando casi medio millardo de especímenes, conviviendo con la humanidad. También llamaba la atención, a las niñas y los niños más acuciosos, que todas las jirafas se miraban igual, muy parecidas, mientras los perros, identificados con un solo término, eran tan distintos entre sí. Se hablaba de razas, así como también se hablaba de razas humanas. Respecto a los lazos que nos unen con los caninos, el escritor y filósofo británico, Aldous L. Huxley, decía: «Todos los hombres son dioses para su perro. Por eso hay personas que aman más a sus perros que a los hombres».

En cuanto a la domesticación del perro, se han encontrado fósiles craneales de varios ejemplares que han sido enterrados en sitios correspondientes al Paleolítico Superior, en las estepas rusas. Algunos estudios han concluido que se trata de ejemplares de perros de la Edad del Hielo, cuya datación por radiocarbono arrojó una antigüedad estimada de 17 000 – 14 000 años.

Recientemente he podido ver, en la televisión por cable, una producción cinematográfica que muestra cómo el lobo se convirtió en el mejor amigo del hombre. En esta interesante película, Alpha, se presenta a un joven del Neolítico que se ve obligado a convivir con un lobo salvaje, en la Europa de hace 20 000 años. Y es que muchos quizá no nos hemos enterado que nuestro perro, el antiguo Canis familiaris, ha sido reclasificado como una subespecie de Canis lupus, siendo su nombre científico actual el de Canis lupus familiaris.

Es decir que, si antes perro y lobo compartían el género, ahora comparten también la especie. La clasificación taxonómica aceptada para el perro es amplia, aunque Linneo introdujo los taxones fundamentales dados por: reino \ filo \ clase \ orden \ familia. Si se desea ver la cercanía con otro ser vivo, basta buscar el taxón más cercano que comparten. Por ejemplo, desde el más cercano al más lejano, se tiene que el perro comparte con el lobo la especie, con el coyote el género, con el oso el suborden, con el gato el orden, con el delfín la clase, con el águila el filo, con la araña el reino y con el estafilococo el dominio. Los nombres de los animales, en cualquier idioma, son establecidos en relación directa con la cercanía a nuestra especie, siendo ciertamente antropocéntricos.

Con motivo del estreno del filme, la empresa cinematográfica organizó un encuentro con el biólogo experto en lobos, Pepe España, quien destacó que la aventura relatada en el filme logra atrapar la relación histórica entre lobo y hombre, y llevarla a la pantalla de forma brillante. Se ha documentado que, al igual a como ocurre en la cinta, las lobas sienten predilección por los humanos machos, como bien relata la leyenda de Luperca, la loba que según la mitología romana amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, como se muestra en la lupa capitolina, la estatua erigida para la memoria de esta tradición.

En este sentido, los expertos coinciden en dos posibles teorías que intentan explicar cómo nació la prolífica relación entre el hombre y el lobo. La primera establece que los lobos fueron quienes se acercaban a los poblados humanos para beneficiarse de los restos alimenticios de los prehistóricos y que tal comensalismo fue construyendo la relación entre ambas especies de una forma natural. Una segunda teoría afirma que los hombres se dieron cuenta de que los cachorros de lobo podían servir de juguete para los más jóvenes del poblado. Lo más probable es que ambas conjeturas pueden tener mucho de cierto. Los grupos humanos y las manadas de lobos competían por las presas, y de cierta manera empezaron a beneficiarse de manera mutua. Lo cierto es que tanto el lobo actual como el perro doméstico han evolucionado de un mismo tronco común, bastante reciente, que data de 30 mil o 40 mil años.

En todo caso, la síntesis evolutiva moderna ha explicado cómo es posible la evolución de las especies sin pensar que las actuales descienden unas de otras, como cuando se afirmaba, erróneamente, que el hombre podía descender del mono. La versión correcta indica que ambas especies actuales tienen un antecesor común, y la pregunta en cladística es cuán cercano o cuán lejano se encuentra este antecesor común. Se considerará que las especies se encuentran más o menos emparentadas en función del tiempo que es necesario retroceder para encontrar un tronco común del cual ambas especies derivan.

Este enfoque es el de la sistemática filogenética, que como hemos dicho, ha originado toda una revolución en la sistemática linneana tradicional. Las fortalezas que aporta el análisis filogenético provienen de los análisis del ADN mediante técnicas matemáticas de aproximación, usando inferencia bayesiana y criterios de máxima verosimilitud, así como los aportes de la biología molecular y los tradicionales de la anatomía comparada. Tomar nota en este punto que la evolución del lobo tuvo lugar durante unos 800 000 años desde el Pleistoceno medio.

En cuanto a nuestro compañero, el perro, llama la atención la gran cantidad de variedades a las que comúnmente se les denomina razas, pero que vale aclarar que no se corresponde al concepto científico de razas. El concepto de especie sigue siendo el mismo que Linneo identificó, que es la capacidad de procrear de manera estable y sostenible en el corto y mediano plazo.

Quizá sea importante, para cerrar este primer caso, visualizar que la tecnología biocomputacional y la participación de avances interdisciplinarios de distintas áreas científicas han facilitado la elaboración de mejores perfiles en la sistemática taxonómica actual, un área de fértil desarrollo que seguramente nos seguirá presentando novedades y nuevos hallazgos. Ahora, quisiera pasar al preámbulo para nuestro segundo caso, el gran panda.

Para dar inicio a esta segunda parte, quizá resulte relevante observar que, cuando se nos habla de los animales, la mayoría de personas visualiza os en nuestra mente a un mamífero, porque, siendo nosotros miembros de este taxón, nos resultan familiares por la similaridad que guardamos con ellos en una diversidad de aspectos. Es más, nuestra familiaridad con la clase Mammalia, como se le conoce técnicamente al taxón de los mamíferos, es tal que conocemos su clasificación técnica.

Lo anterior se hace evidente cuando identificamos que, al hablar de un mamífero, estamos hablando de un organismo vivo (imperio: Biota – Vitae), que es un animal (reino: Biota – Vitae) que es del tipo cordado (filo: Chordata, identificado en la voz popular como vertebrados, aunque estos son una parte, mayoritaria, de los cordados). Si se reflexiona, este es el método de definición por especificidad, es decir, que va de lo general a lo específico, como bien introdujo Aristóteles, el filósofo griego de Estagira, pionero de la taxonomía biológica de la Antigüedad.

Un buen ejercicio, no formal sino más bien de tipo intuitivo, al examinar nuestra comprensión de un determinado taxón, es precisamente tratar de imaginar dos individuos que pertenezcan al taxón general (que contenga a ambos especímenes), pero que se distingan en el taxón específico. Por ejemplo, todos los mamíferos (clase) son cordados (filo), pero no en sentido converso, porque no todos los cordados son mamíferos. Así que se trata de imaginar a dos cordados, donde uno sea mamífero, pero el otro no, que en este caso bien podrían ser el tigre (cordado mamífero) y el águila (cordado NO mamífero). De similar forma, todos los cordados (filo) son animales (reino), pero no todos los animales son cordados.

En este caso podremos pensar en el tigre o el águila versus una araña. De forma similar sucede en la relación entre el reino Animalia y el imperio Biota, al considerar por ejemplo a una araña y un pinabete. En fin, en la imagen se coloca la taxonomía superior de la clase Mammalia, y específicamente la subdivisión de la infraclase Eutheria, que significa buen útero. Eutheria comprende los mamíferos placentarios, los cuales incluyen a unos veinte a treinta órdenes, que es el taxón subsiguiente en especificidad a la clase. Todos los placentarios son mamíferos, pero no de forma conversa, pues los monotremas (como el ornitorrinco) y los marsupiales (como el canguro) son mamíferos, están en la clase Mammalia, pero no son placentarios, por lo que no forman parte de la infraclase Eutheria.

Con esta ayuda de memoria taxonómica (clasificación sistemática en la biología), es importante observar que la clase Mammalia (de los mamíferos) no es un clado por sí mismo, es decir, que no conforma un grupo monofilético, lo cual ameritará tratar en un artículo aparte. De hecho, todas las clases que Linneo colocó como integrantes del phylum Vertebrata se encuentran en una revisión profunda, que seguramente generarán cambios drásticos en la taxonomía de nuestros parientes más cercanos, de acuerdo a la modificaciones provenientes de la cladística filogenética, integrada a los nuevos métodos de reconocimiento basados en el ADN y la estructura molecular, que sirven de mejores indicadores de la historia evolutiva de las especies observables en la actualidad, y de las extintas, conocidas por los restos fósiles encontrados en la paleobiología.

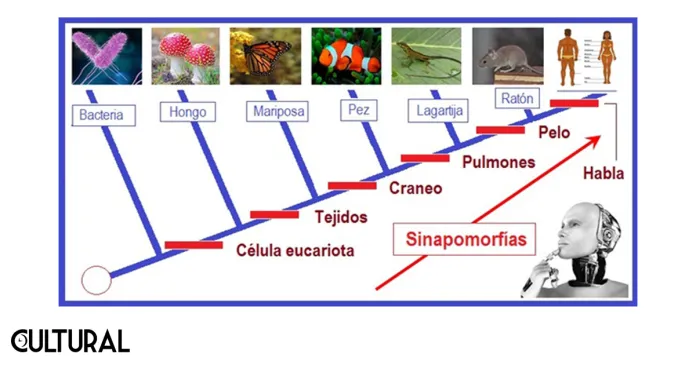

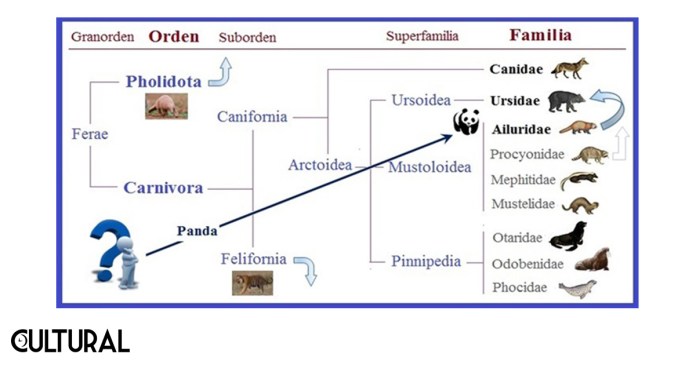

Un ejemplo de los avances de la postura filogenética y de la aplicación del reloj molecular mediante complejos modelos matemáticos para la comparación del ADN puede observarse en las recientes reclasificaciones de algunas especies muy conocidas por todos nosotros. Hemos hablado del perro, antiguamente Canis familiaris, pero ahora Canis lupus familiaris, el mismo género y especie que el lobo, Canis lupus (véanse todas las subespecies del lobo). Otro ejemplo lo hemos presentado al redirigir el género Ramapithecus (Sivapithecus) como antecesor del género Pongo (orangután), en lugar de considerarlo un ancestro de nuestro género Homo. En esta oportunidad estamos compartiendo un hecho paradójico: que el oso panda, o gran panda, ha vuelto a ser considerado efectivamente un miembro de la familia de los osos, y no un miembro de otra familia que anteriormente lo incluía a él y al denominado panda rojo, o panda menor. El oso panda es de una simpatía general, y es el animal símbolo del Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF–, por sus siglas en inglés, World Wide Fund for Nature.

El nombre científico del gran panda ha sido, y sigue siendo, Ailuropoda melanoleuca, que tiene un significado interesante: ailuro, gato; poda, patas; melano, negro, leuca, blanco. No se conoce la etimología del término panda, pero se piensa que proviene del nepalí. Sin embargo, su nombre en chino significa «gran oso–gato», y en este caso, la asociación con el gato no proviene de sus patas, sino de sus ojos, que a diferencia del resto de los osos, la pupila reacciona verticalmente a los estímulos de luz, al igual que sucede con la de los gatos.

El tema de que vuelve a ser un oso se refiere a que el gran panda ha sido reclasificado en la familia de los osos: los úrsidos. Resulta que, durante mucho tiempo, el panda gigante, junto al panda rojo, o panda menor (Ailurus fulgens) fueron incluidos en la familia de los prociónidos, la misma de los mapaches. Sin embargo, las pruebas genéticas recientes, basadas en el reloj molecular y otros análisis cladísticos, lo han colocado en mayor cercanía filogenética con algunos miembros de la familia de los osos (Ursidae), siendo su pariente más cercano el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), propio de América del Sur. Este movimiento, de Procyonidae a Ursidae, aparece ilustrado en la imagen subsiguiente, junto con la subdivisión del orden (carnívora) al que estas familias pertenecen. Nótese que el orden de los carnívoros tiene dos subórdenes: los tipo gato (Felifornia) y los tipo perro (Canifornia).

Exteriormente, el panda se asemeja a un oso de coloración contrastante. El panda de Sichuan, mayor en número, presenta el reconocido pelaje negro y blanco, mientras que la subespecie de Qingling tiene un pelaje de dos tonos contrastantes de marrón o negro dependiendo de la edad. Las orejas, nariz, el pelo alrededor de los ojos, los hombros y los miembros son oscuros. La cara, vientre y el lomo son blancos. Las orejas son ovales y erectas. La pata del panda, con cinco dedos, presenta un «sexto dedo» a manera de un pulgar, como puede observarse en una de las imágenes precedentes.

Existen varias particularidades del panda que ameritan, en forma breve, compartirse. Son carnívoros, pero comen mayoritariamente bambú (99 %). Nacen ciegos y completamente blancos, pues las manchas aparecen después. Son solitarios por naturaleza, lo que en el Oriente le ha ganado la fama de meditabundo. A diferencia de los otros osos, el panda no hiberna, ya que su dieta a base del bambú no les permite acumular reservas suficientes de grasa para poder dormir durante meses. La imagen última muestra las dos subespecies de osos panda y otros de sus parientes mencionados en esta publicación.

Fuente de imágenes :

[ 1 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://www.monografias.com/trabajos105/de-diversidad-biologica/de-diversidad-biologica.shtml

[ 2 + 3 + 10 + 11 ] Imágenes elaboradas por Vinicio Barrientos Carles

[ 4 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://www.imagenesmy.com/imagenes/origin-of-the-domestic-dog-89.html

[ 5 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://cumbrepuebloscop20.org/animales/lobo/

[ 6 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-llega-alpha-pelicula-muestra-lobo-convirtio-mejor-amigo-hombre-20180823114329.html

[ 7 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://www.expertoanimal.com/los-perros-mas-grandes-del-mundo-4008.html

[ 8 + 9 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: https://es.wikipedia.org/wiki/Ailuropoda_melanoleuca

[ 12 ] Imagen editada por Vinicio Barrientos Carles :: http://spanish.xinhuanet.com/2019-05/16/c_138064251.htm + https://es.wikipedia.org/