Byron Ponce Segura

Cuando iba por la mitad del puente Sublicio, el río Tíber me saludó como si hubiera estado a mi espera. Sentí que su brisa refrescante jugueteaba con mi rostro y mis cabellos igual que un padre cariñoso hace con su hijo. ¿Me recordaba?

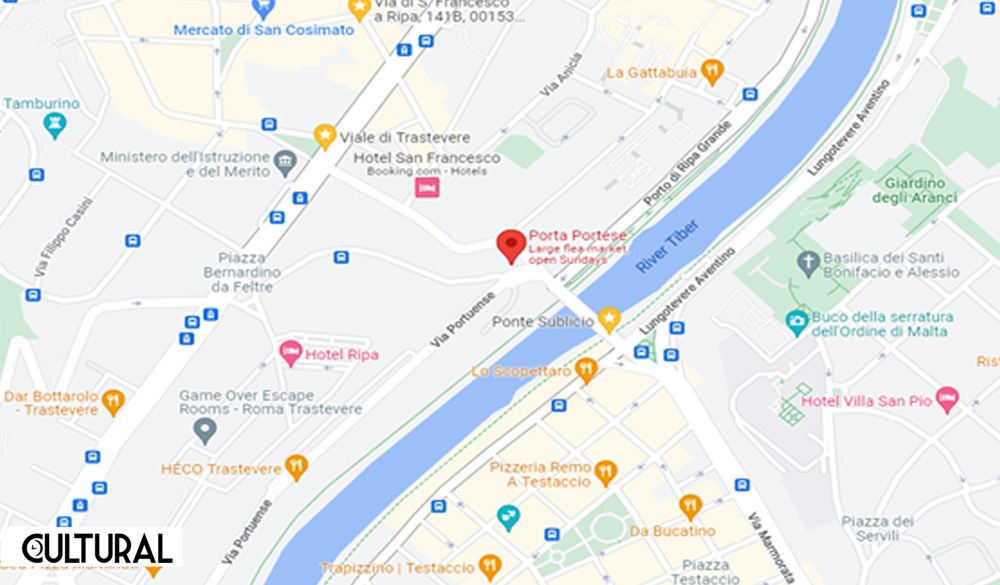

Había caminado desde la estación del metro con la hermosa pirámide, sobre la vía Marmorata y con dirección al puente que lleva al Trastévere. Roma estaba inmóvil y desierta, como si la gente la hubiera abandonado. Era una noche de neblina.

—¡Hola, don Tévere! —le grité (era lo menos que podía hacer tras el honor de su saludo)—, ¡hoy lo veo muy limpio y compuesto! No se me ocurrió otro cumplido, pero, además, era cierto. La brisa tibia arreció y hasta me movió las orejas.

Pasé frente a la Puerta Portesse, la entrada al mercado de pulgas más grande y populoso de Roma en los fines de semana, desierto por las noches. Continué mi camino sin encontrar alma alguna. Presentí detrás a mi fiel perro Titán, pero eso era imposible. Se encontraba a miles de kilómetros, al otro lado del océano.

Dos cuadras abajo llegué a la avenida Trastévere. Crucé la vía y tomé a la derecha. Pronto estaría en casa y podría dormir. ¿Cómo lo conseguiría, sabiendo que ahora está ocupada por una sueca? Un lejano bólido de confusión atravesó la bóveda de mi mente.

El efecto de la brisa tiberina había durado, pero ahora principiaba a sentir el agobiante calor del verano. Sentía muy raro andar por aquí después de tantos años.

Una cuadra larga después me aparté de la calle principal hacia la izquierda, en la estrecha San Francesco a Ripa. Había menos luz, se imponían las sombras. Dos pequeñas cuadras más y estaría en casa.

Al llegar a la esquina, de la nada surgió violentamente una silueta humana con una larguísima y gruesa capa impermeable negra y capucha calada hasta las cejas. El corazón se me desbocó y quedé paralizado, haciendo gestos de gritar, pero sin poder emitir sonido alguno. Más parecía un demonio negro que se había lanzado desde el techo de la casa de enfrente. Tenía rasgos que se me hacían remotamente familiares, pero no conseguí reconocerlo.

Las cuencas de sus ojos parecían diminutas ventanas a un horno de fundición de acero. Resoplaba odio y rabia. Sin anunciarlo me lanzó al suelo con un fuerte golpe seco en el pecho. En aquellas sombras, su impermeable nos hacía invisibles. Su espeso aliento apestaba a pescado rancio. Con enormes y toscas manos se aferró a mi cuello y comenzó a apretar. Gozaba mi pánico, saboreaba mi angustia y se alimentaba de mi dolor.

Por los ojos infligía pánico, aturdimiento mental y dolor físico. Cuando no tuve más fuerza para siquiera mover un párpado, se detuvo.

—A que no recuerdas quién soy. A que no sabes quién soy, ¡maldito triturador! —dijo con voz de hiena.

Y tenía razón, no lo recordaba en nada y en aquel momento yo ya era casi nadie.

—Recuérdame antes de morir, hazlo antes de que estas manos te arranquen la cabeza. ¡Anda, envidioso malnacido, recuerda!

Como no pude articular nada verbal ni visual, retiró sus manos para somatarse el pecho como un gorila enfurecido, al tiempo que lanzaba un grito largo y profundo que rompió la noche como a un cristal del tamaño del mundo. Distinguí debajo de su capa una camisa militar. En su cintura llevaba una daga yemenita. Ahora se me hacía más familiar, pero seguía sin reconocerlo.

Me golpeó de nuevo el pecho y se dispuso a recuperar el juguete de mi cuello. Iba a terminar su tarea.

En mi doloroso desasosiego recordé la sensación de tener a mi perro detrás. No es un animal de gran alzada, pero ha sido fiel como ninguno. Apenas logré balbucear su nombre. «Titán…».

Sentí sus patas en mi pecho, se aflojó el candado de mi cuello. Escuché ladridos. Sus lengüetazos en mi rostro fueron, por primera vez, bienvenidos.

Logré sentarme, empapado en gélido sudor. Titán chillaba y movía la cola. El demonio ya no estaba.

Recuperé la respiración y luego la memoria. Hacía como tres años había descartado y pasado por la trituradora un boceto de novela. Quería ensayar algo de terror, pero me di por vencido. No solo no había logrado hilvanar bien la trama, sino que el villano me parecía inverosímil, demasiado malévolo para seguir cobrando vida literaria. Era el demonio del impermeable negro, aunque la camisa militar llegó por su cuenta.

Ya estaba en mi casa, o sea la casa donde se suponía que estaba Titán. Fui al baño y bebí un poco de agua del lavamanos. Tenía dolor en la garganta. En el espejo pude ver marcas dactilares de color blanco mortecino en mi cuello.

Salí para dormir en el sofá pues la cama estaba empapada de sudor. Eran las tres de la mañana. Ahora estaba a miles de kilómetros del Trastévere, del otro lado del océano, del otro lado del puente onírico.

Titán me siguió. Depositó a mis pies la vaina de una jambiya, la daga yemenita. Miraba hacia la ventana, gruñía y mantenía la cola alzada en posición de combate.