Juan Carlos Hernández Díaz

Académico y Docente Universitario

Hablar de utopía desde la realidad latinoamericana, empieza por el reconocimiento de nuestra identidad ontológica, ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿hacia dónde vamos? Toda utopía, está conformada por tres componentes: un antes, un hoy y un después, un pasado, un presente y un futuro. Desde el punto de vista indo latinoamericano, utopía, no sólo se refiere a algo no existente, sino a algo que se empieza a configurar, que tiene un origen, un desarrollo y un horizonte a futuro, como una realidad soñada.

La utopía, es como un proyecto de vida que se fundamenta en la identidad, la realidad y el sueño. No se puede hablar de un sueño, sin una realidad concreta actual, como tampoco se puede hablar de ésta sin un antecedente. Las utopías no se entienden sin su historia y sin su presente. Es el caso de Latinoamérica. Hablar de utopía es adentrarnos a conocer su historia, su origen, su situación concreta actual y su visión de futuro.

Es a partir de lo que nos han legado los pensadores latinoamericanos desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días, que se ha ido configurando un enfoque muy sui generis de utopía, mismo que desarrollaré en cinco momentos: génesis, proto-utopía, utopía, contra-utopía y neo-utopía como tal, entendida como una realidad soñada que aún no existe, pero que nos impulsa a alcanzarla y hacerla realidad.

GÉNESIS. El continente americano fue denominado por los allegados europeos de fines del siglo XV, como el “Nuevo Mundo” en contraposición al “Viejo Mundo”. Calificativo que de por sí lleva implícita una connotación ideal. Para muchos significó como un paraíso perdido y hallado por obra y gracia de la providencia divina. Esta parte del mundo se convertiría en tierra de oportunidades para los expedicionarios conquistadores, aventureros exploradores, misioneros evangelizadores.

Pronto el “Nuevo Mundo”, se transformaría en un “Mundo asediado” por las huestes europeas: españolas, portuguesas, inglesas, francesas y holandesas. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII el continente quedó repartido en tres formas de producción capitalista: a) la pequeña propiedad denominada “farmer” o pequeños granjeros propietarios sobre todo en el norte del continente (la América sajona), b) las grandes plantaciones de los terratenientes (desde el sur de EE. UU., México, Centroamérica, el Caribe y parte de sur América, vinculadas al comercio con Europa c) Las grandes haciendas en propiedad de los hacendados sin vínculos con el comercio marítimo (sobre todo en el Cono Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Este era el panorama general entrado el siglo XIX, que fue dando origen a la utopía libertaria, en su etapa de gestación proto-utópica, en la mente de la generación de los ilustrados liberales, impulsores de los procesos emancipatorios, que dio como resultado, el nacimiento de las nuevas repúblicas independientes.

LA PROTO-UTOPÍA. Esta es la fase de configuración de la idea de una nueva formación económica, social y política, en la América hispana, que se empieza a gestar en el pensamiento de los futuros próceres de la independencia, influidos por cuatro acontecimientos históricos externos: la independencia estadounidense del 4 de julio de 1776, la Revolución Francesa de 1789 con sus postulados (libertad, igualdad y fraternidad), la invasión napoleónica de 1808 (Francia sobre España). A nivel de ideas, el surgimiento de los ilustrados, sobre todo ingleses y franceses, corriente filosófica burguesa que propugnaba por nuevas formas de gobierno: monarquía constitucional, el primero, y republicano, el segundo, dejando atrás el antiguo régimen monárquico absolutista de raigambre religioso-católico medieval.

Estos cuatro hechos impactaron en la conciencia de la élite burguesa criolla del nuevo mundo y es lo que a partir de 1804 (con la revolución haitiana), se desencadenan los procesos de independencia, violenta en algunas regiones, tales son los casos de Haití, México, Suramérica, y pacífica en otras como Centroamérica. Las luchas de independencia hispanoamericanas, ya traían el germen de una nueva utopía, la de la unión continental.

LA UTOPÍA. Esta fase no se entiende sin la anterior, ya que, una vez alcanzadas las independencias hispanoamericanas, las mentes más lúcidas de los pensadores americanos, como Francisco Miranda, Simón Bolívar y otros, fueron los primeros en plantearse la idea utópica de la unidad e integración de la nuevas repúblicas. Según Santana J. (2008:105) “La génesis de la conciencia unitaria hispanoamericana se halla ligada a los conceptos sobre la igualdad de peninsulares y americanos ante la Corona”.

Esta conciencia de igualdad entre españoles advenedizos y españoles americanos no sólo encendió el nacionalismo de los segundos, sino que empezó a configurar una nueva identidad, la americana. Aparece el nosotros americanos, frente a los otros (españoles advenedizos del extranjero) que quieren venir a mandarnos y mantenernos dominados. Dicha identidad americana, fue la antesala de la conciencia de unidad e integración.

La “Nación española”, idea que el imperio español se esmeró en imponer a sus colonias americanas, se convirtió en la “Nación Americana”, lo que sirvió de bandera de lucha para los hijos de españoles americanos. De esta manera, la Corona española contribuyó a fomentar un sentimiento de unidad continental, misma que sirvió de base para reivindicar el gran sueño de los padres próceres de la “Patria Grande” Hispanoamericana. Es del seno de los españoles americanos, que nace la idea de Nación en oposición a España. Señala Santana (2008) “Esta fue la base para la aparición de la utopía de la unidad latinoamericana (Hispanoamérica en un principio)”. (Santana, 2008, pág.106)

Esta es la fase de la elaboración conceptual de La Utopía, entendida como sueño o aspiración de algo que queremos se haga realidad. La utopía es una imagen mental anticipada de la realidad. Es como una maqueta de ideas en nuestra mente que reflejan un deseo y constituyen un aliciente para la acción, un motivo, una causa, un proyecto. La utopía para ser elaborada, necesita no perder contacto con la realidad o el entorno donde se quiere llevar a cabo ese sueño. Si yo sueño tener una casa, debo conocer el terreno donde la voy a construir y conseguirlo para que el sueño se convierta en realidad.

Hacer realidad la utopía, implica transformar la realidad. Para construir la casa, necesito aplanar el terreno, crear los cimientos, levantar buenas columnas, dividir socialmente el trabajo entre otras cosas. Debo pensar cómo quiero la casa, hacer un diseño mental, plasmarlo en un diseño gráfico y visualizarlos en una maqueta. La Utopía de la unidad latinoamericana, así nació. Se hicieron muchas maquetas. Francisco Miranda la llamó: “Colombia”, Simón Bolívar “La Patria Grande”, Bernardo O´Higgins (chileno) “Confederación de pueblos americanos”, José Cecilio del Valle (centroamericano) “La Federación”, Bernardo Monteagudo “Federación General de Estados Hispanoamericanos”.

La Utopía requiere también acciones, para hacerla realidad, en este sentido, los soñadores decimonónicos (del siglo XIX), propusieron la realización de congresos para darle vida a la utopía. Una de las utopías mejor elaboradas, pertenece al ilustre José Cecilio del Valle, quien expuso su ideario integracionista en su ensayo: “Soñaba el Abad San Pedro y yo también sé soñar” (1822) Santana J. (2008:107). Propone realizar un Congreso en Costa Rica o Nicaragua, crear una Federación con un cuerpo legal institucional, establecer una alianza política y militar, para hacer frente a las amenazas foráneas y mediar como árbitro en los conflictos y discrepancias de carácter interno.

Además, proponía la unidad económica a través de un Tratado General de Comercio. Similar idea plantea Simón Bolívar, plasmadas en una carta a Pedro Gual (1822) donde precisa lo siguiente: “Es necesario que la nuestra (La Confederación), sea una sociedad de naciones hermanas separadas por ahora en el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos humanos, pero unidas, fuertes, poderosas, para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero. Es necesario… poner desde ahora los cimientos de un cuerpo anfictiónico o Asamblea de Plenipotenciarios, que dé impulso a los intereses comunes de los Estados Americanos, que dirima las discordias que pueden suscitarse en lo venidero entre los pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas habitudes…” (Santana, J. (2008:108)

Queda así conceptualizada la utopía de la unidad americana. Es en la segunda mitad del siglo XIX, que vendrá una nueva generación de soñadores, quienes acuñan el concepto “América Latina” para diferenciarla de la América sajona (EE. UU.), quien ya se imponía como una amenaza a la anhelada unidad americana. A esta generación le tocará reformular la utopía y hacerle frente a la contra-utopía.

CONTRA-UTOPÍA. Hacer realidad una utopía no es fácil, tal y como su nombre lo indica, es lo irrealizable, pero siempre está abierta la posibilidad de realizarla y en esto consiste su magia, su atracción. Toda utopía tiene una contra-utopía, y esta última se manifiesta a través de factores internos y externos que impiden su realización.

Los factores internos se expresan en: a) La falta de voluntad y de acciones concretas a favor de la utopía, debido a la corta visión de futuro y al temor al cambio de la realidad. Las clases sociales, especialmente las que han logrado alcanzar ciertos privilegios económicos y un decoroso “status social”, son las primeras que se muestran reacias al cambio, que supone la utopía, b) La falta de unidad de criterio y de coherencia alrededor de un proyecto a futuro entre los sujetos que tienen en sus manos la toma de decisiones y el poder, c) La poca credibilidad en lo propio, en la capacidad de autocreación, de imaginación, lo que hace que siempre estemos viendo hacia afuera (el extranjero) y no hacia dentro de nosotros mismos, para inventar algo propio, d) La falta de nexos, redes, comunicaciones, articulación, interrelación hacia adentro de los sujetos protagonistas de la utopía, e) el problema de la identidad, que pasa por no tener claridad de ¿quién soy?, de ¿dónde vengo? y ¿hacia dónde voy?

Esta falta de claridad identitaria hace que reniegue de mi pasado, mi historia, y por lo tanto, tenga una visión alienada de mi presente y en consecuencia, una equivocada proyección de futuro de lo que quiero ser, lograr, construir. Todos estos factores internos forman parte de la contra-utopía y hacen que de una u otra forma, la utopía por la que se lucha, sueña y trabaja se vea obstaculizada y amenazada. Estos factores internos, son reforzados por factores externos, en ocasiones más poderosos y arrolladores que los primeros.

Los factores externos constituyen en primer lugar las políticas de injerencia devenidas de una mentalidad hegemónica (dominadora) que tienen su epicentro en EE. UU. con la doctrina Monroe (1822) “América para los americanos”, se fortalece con el “Destino Manifiesto” (1845) “EE. UU. destinados por la providencia divina para civilizar al mundo”. A la Contra-utopía devenida del norte, se le otorga figura institucional en la Conferencia Internacional Americana (1889) y Conferencia Monetaria Internacional (1891) y es así que nace el Panamericanismo, ideología que se fundamenta en la anterior doctrina monroista en su nueva versión, “Toda América para los americanos”, la cual en 1948, se consolida con el surgimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La contra-utopía, no es más que otra utopía, pero con fines estratégicos globales, que obedecen a su insaciable codicia y deseos hegemónicos de dominación continental. La contra-utopía se erigió como paladina de la unidad americana lo largo del siglo XX y hasta cierto punto distorsionó el verdadero espíritu original de La Utopía. Cuando parecía que todo estaba perdido y contra toda posibilidad de retomarla, entrado el siglo XXI, renace de las cenizas desempolvada la utopía de la unidad e integración latinoamericana con un rostro nuevo.

LA NEO-UTOPÍA. Se caracteriza por traer nuevos brillos, mayor vigor y fuerza, pujanza y renovación, más innovación desde un contexto diferente al que nació (siglo XIX). Significa retomar el sueño original, pero elevado al cubo. Es el momento en que se abren posibilidades y nuevas perspectivas para que la utopía se haga realidad en un nuevo contexto histórico. Es de todos sabido, que América Latina constituyó a lo largo del siglo XX, el patio trasero de EE. UU., es decir, un lugar de segunda categoría, todo lo contrario al sueño bolivariano, que se constituyera en una gran Nación, más que por sus riquezas y extensión, por su gloria y dignidad.

La NEO-UTOPÍA, no nace de la nada, sino de las condiciones objetivas que se van gestando desde finales del siglo XX, tales como: colapso del socialismo real de la Europa del Este y desintegración de la Unión Soviética, formación de nuevos bloque económicos: Unión Europea, Asia con Japón a la cabeza, la creciente brecha entre los países inmensamente ricos del norte y los cada vez más empobrecidos del sur, los avances tecnológicos y las revoluciones científicas, la constante crisis económica del capitalismo imperialista, la errada política anti-terrorista a partir del 11 de septiembre de 2001, el fracaso de los Tratados de Libre Comercio con América Latina y el Caribe (ALCA), la crisis financiera e inmobiliaria de larga duración en EE. UU. que inicia en 2008 y continúa hasta hoy, seguida de la crisis de deuda financiera en la que está envuelta la Unión Europea, surgimiento de China como segunda potencia económica mundial, la creación de un mundo cada vez más multipolar que se consolida vía las economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

El papel de las actuales generaciones que habitamos este vasto territorio llamado Indolatinoamérica, es decir, los indolatinoamericanos, tenemos por delante, el gran reto y desafío de hacer cada vez más realidad, la utopía de la generación decimonónica (del siglo XIX) en su nueva versión para el siglo XXI. Convertirnos en portavoces y pregoneros de, lo que por un tiempo fue fracaso parcial, hoy la utopía de la unidad e integración continental está cada vez más cerca. Quizá ese sea el camino que nos está señalando el final del BAKTUN.

Bibliografía

Santana Castillo, J. (2008) Utopía, Identidad e Integración en el Pensamiento Latinoamericano y Cubano. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.

Neo utopía

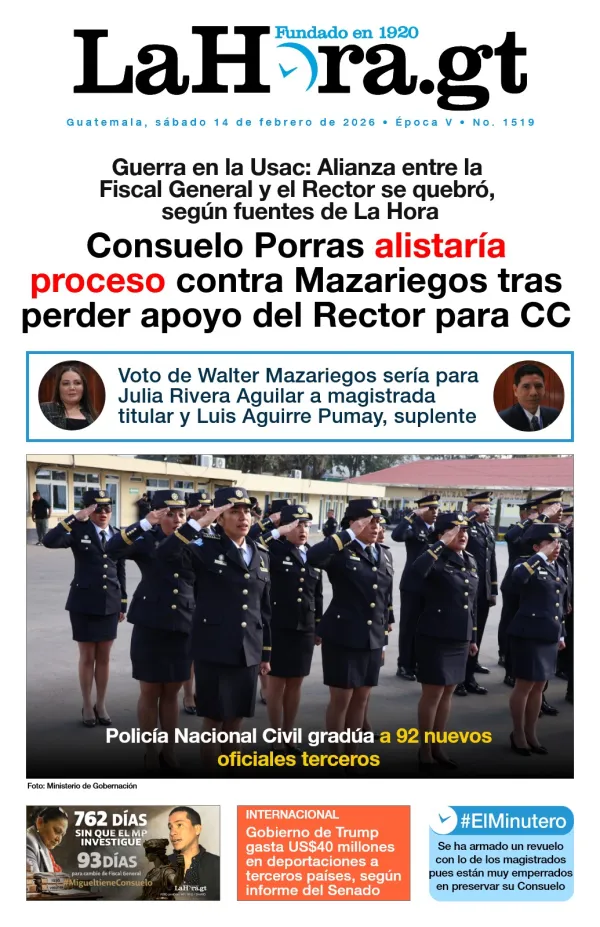

Presentamos a usted nuestra nueva edición del Suplemento Cultural con la reflexión ofrecida por el profesor de filosofía, Juan Carlos Hernández Díaz. El texto ofrece un repaso histórico de la utopía latinoamericana, en contextos donde no faltan las circunstancias adversas que conspiran contra la ilusión de los sueños. Lo onírico parece ser la constante en un continente necesitado de realidades.

El análisis de Hernández está lleno de optimismo al considerar las posibilidades americanas frente a los imperios que la condicionan. Eso sí, solo puede gestarse un nuevo horizonte desde la unidad que opere cambios profundos en los sistemas fracasados del pasado. Se trataría de una estructura basada en el respeto a la diferencia, la búsqueda de justicia, la inclusión de los más desfavorecidos, la creación de riqueza y el sentido identitario que permita revalorizarnos como cultura.

El análisis de Hernández está lleno de optimismo al considerar las posibilidades americanas frente a los imperios que la condicionan. Eso sí, solo puede gestarse un nuevo horizonte desde la unidad que opere cambios profundos en los sistemas fracasados del pasado. Se trataría de una estructura basada en el respeto a la diferencia, la búsqueda de justicia, la inclusión de los más desfavorecidos, la creación de riqueza y el sentido identitario que permita revalorizarnos como cultura.

Juan Antonio Canel, por su parte, presenta nuevamente un capítulo de la azarosa vida del artista Marco Augusto Quiroa. Como en las anteriores entregas, Canel Cabrera, con su reconocida prosa, transita diversos momentos de la vida del artista, mostrando las virtudes y singularidades de un personaje polifacético de nuestro país. Para La Hora es fundamental el acceso a la vida de un artista de las dimensiones de Quiroa.

Agradecemos, como siempre, las contribuciones de nuestros columnistas, además de los mencionados, Miguel Flores y José Manuel Monterroso. Deseamos que nuestra edición sea de su agrado y contribuya a la formación y entretenimiento de usted como lector. Un saludo cordial. Hasta la próxima.