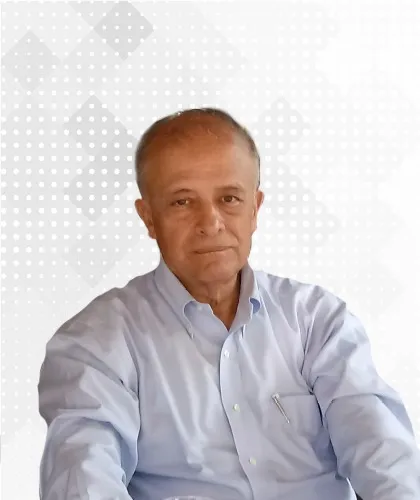

Lo conocí cuando aún era niño allá por mediados de los sesenta, en la ciudad de México, en donde su padre – el doctor Francisco Villagrán Kramer – vivía exilado con su familia. Resulta que en aquella época solíamos visitar México para subir sus volcanes nevados (el Popocatépetl, el Ixtaccihuátl, el pico de Orizaba) y en esa ocasión, acompañados por Marcial Méndez Mérida y por Danilo López, le propusimos al doctor ir al Nevado de Toluca, algo menos difícil que la ascensión a volcanes de más de 5,000 metros y así fue como realizamos esa excursión. Un par de décadas después nos vimos de nuevo en una recepción cuando él ya había sido nombrado, muy joven, Viceministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Y posteriormente compartimos en varias ocasiones pues en 1993 yo mismo llegué a la cancillería como Viceministro durante la gestión de Ramiro de León y su canciller, Arturo Fajardo, quien había sido mi profesor de derecho internacional en la Usac. Nos vimos en varias otras ocasiones, estando Paquito de embajador en Canadá y cuando ambos estábamos en Europa, él en Berlín y yo en La Haya pudimos visitarnos. Además nos veíamos de cuando en cuando en Guatemala, gracias también a la amistad con su padre, el doctor Villagrán Kramer, quien por aquellos años de principios de siglo colaboraba con la Comisión de Belice, entidad de cancillería que preparó la llevada de nuestra controversia territorial a la Corte Internacional de Justicia. La última vez que nos vimos, en casa de Ana Isabel Prera, llegó con su esposa Donna. De modo que enterarme de su repentino y prematuro fallecimiento el sábado pasado fue un golpe terrible que lamentamos todos quienes le conocimos no solo por el trauma doloroso que esto significa para su esposa y la familia Villagrán sino también porque su pérdida priva al Presidente de la República de su valiosa asesoría en materia de las relaciones con Washington, pues como es sabido Paquito, además de embajador en la OEA, ante Naciones Unidas (en Nueva York y en Ginebra) había sido también embajador ante la Casa Blanca, antes de retirarse para desempeñar cargos académicos en el país del norte.

De todos es sabido el papel importante que jugó en la asesoría del Presidente Arévalo en lo que toca a la OEA y al Departamento de Estado, cuyo rol en evitar que en Guatemala se consumara el golpe que venían preparando los esbirros del “Pacto de Corruptos” fue fundamental. Además, como dice Álvaro Montenegro en un artículo dedicado a su memoria, Paquito, quien habiendo cumplido sus siete décadas en marzo pasado “…lo celebró desde la visión más amorosa, con sus amigos, haciendo lo que más sabía: dar. La diplomacia para él era una forma de servir, de apoyar, de construir puentes por medio de la comprensión. Protegió -celebró cumpleaños, estuvo pendiente de tanta gente estos últimos años, gente que debió salir del país. Desde Washington DC, se convirtió en un pilar indiscutible desde el cual se erigió una carpa como albergue para decenas de exiliados. Esa era una forma en la cual, sin que le costara, prodigaba amor”.

Por otra parte, en el campo académico, Paquito Villagrán además de haber sido visiting fellow (investigador visitante) tanto en el Peace Institute de Estados Unidos como en el National Endowment for Democracy en los años 2003 y 2004, desde el año 2016, trabajaba como docente en la Escuela Elliot de Estudios Internacionales de la Universidad George Washington lo que le llevó a escribir un importante libro acerca de los orígenes y evolución de la Soberanía y No Intervención, que se publicó en Guatemala en el 2021 y que, sin lugar a dudas, constituye un libro de consulta obligada para los estudiantes de los cursos de Derecho Internacional Público en nuestras facultades de derecho.

En este libro Paquito ilustra de manera muy apropiada lo que significa el principio de no intervención en derecho internacional, su inserción tanto en la Carta de Naciones Unidas como de la OEA y como fue violado, por ejemplo, con la intervención norteamericana que derrocó al presidente Árbenz en 1954 o con la intervención en los años 80 contra Nicaragua, durante la administración Reagan, que llevó a la Corte Internacional de Justicia a emitir el célebre fallo en el que se condena a Estados Unidos tanto por “entrenar, armar, y aprovisionar a las fuerzas de los contras” (p.65) como por “colocar minas en aguas interiores y territoriales de Nicaragua durante los primeros meses de 1984… en violación a las obligaciones que impone el derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza en contra de otros Estados, no intervenir en sus asuntos, no violar su soberanía y no interrumpir el comercio pacífico legítimo” (p.66).

Sin embargo, uno de los méritos de la obra es también explicar de qué manera la evolución del derecho internacional lo condujo desde la consideración de los Estados y Organismos internacionales como únicos sujetos de derecho internacional hasta la concepción contemporánea en que los individuos también lo son, cuando se trata de asuntos de derechos humanos. De la protección del territorio y la soberanía se pasó a la protección de la población, que al fin y al cabo es la razón por la cual se instituyen los Estados y sus gobiernos. Efectivamente, a partir del establecimiento de organismos como las Naciones Unidas o la OEA es claro que los gobiernos quedan obligados a respetar los derechos humanos (y el derecho humanitario en caso de conflictos armados) , de modo que no se vale argumentar la defensa de la “soberanía nacional” cuando del respeto a estos derechos, al Estado de Derecho y al sistema democrático de gobierno se trata. Por esa razón es que la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) suscrita en Costa Rica en 1969 más las instituciones creadas para hacer valer los derechos en ella establecidos, es decir, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sentado una jurisprudencia valiosísima en esta materia desde su creación y por este mismo motivo el sistema interamericano de derechos humanos es lo más importante de las instituciones de la organización regional.

Cuando personas valiosas en la plenitud de su vida se nos van es cuando su pérdida se siente con mayor fuerza. Por este medio reiteramos nuestras condolencias a su distinguida esposa y familia y hacemos votos porque la memoria de sus realizaciones en la vida sea como un bálsamo para disminuir la pena que su inesperada partida nos causa a todos.