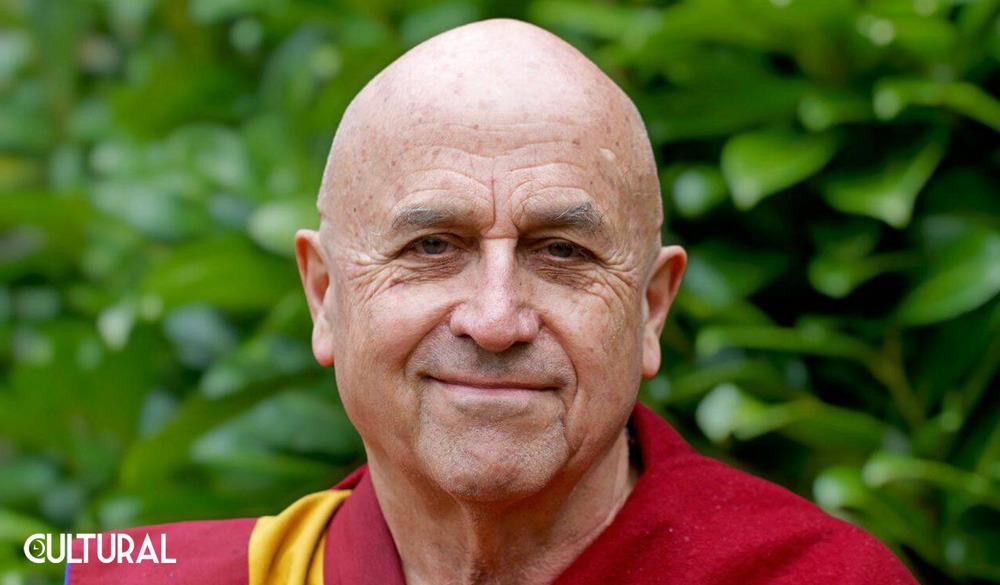

Matthieu Ricard

¿Por qué meditar?

Examinemos nuestra existencia con sinceridad. ¿Cuál es nuestro lugar en la vida? ¿Cuáles han sido hasta ahora nuestras prioridades, y qué previsiones tenemos para el tiempo que nos queda por vivir?

Somos una mezcla de luces y sombras, de cualidades y defectos. Pero ¿verdaderamente es ésta una combinación óptima, un estado inevitable? Y si no es así, ¿cómo remediarlo? Son preguntas que merecen ser formuladas, sobre todo si creemos que sería deseable y posible cambiar.

No obstante, en Occidente, por causa de las actividades que absorben de la mañana a la noche una parte considerable de nuestra energía, tenemos menos oportunidades de profundizar en las causas fundamentales de la felicidad. Más o menos conscientemente, nos imaginamos que, cuanto más multipliquemos nuestras actividades, más se intensificarán nuestras sensaciones y más se desvanecerá nuestro sentimiento de insatisfacción. Pero en realidad hay muchas personas que se sienten decepcionadas y frustradas por el modo de vida actual. Y aunque sienten que les falta algo, no saben ver la solución, porque muchas veces las tradiciones que preconizan la transformación del propio ser han caído en desuso. Las técnicas de meditación apuntan a transformar el espíritu. No es necesario ponerles una etiqueta religiosa concreta. Todos nosotros tenemos espíritu, y todos podemos trabajarlo.

¿Es aconsejable cambiar?

Pocas personas pueden afirmar que, en su modo de vivir y en su experiencia del mundo, no hay nada que valga la pena mejorar. Algunos piensan que sus defectos y sus emociones conflictivas contribuyen al enriquecimiento de sus vidas, y que, precisamente, esa alquimia tan especial es la que les hace ser lo que son: unas personas únicas; creen que han de aprender a aceptarse así y a amar sus defectos tanto como sus cualidades. Dichas personas corren un gran peligro de vivir inmersos en una insatisfacción crónica, sin darse cuenta de que podrían mejorar con tan sólo un poco de esfuerzo y reflexión.

Imaginemos que nos proponen que pasemos todo un día sintiendo celos. ¿Quién de nosotros lo aceptaría de buen grado? En cambio, si se nos invita a pasar ese mismo día con el corazón lleno de amor hacia los demás, la inmensa mayoría de nosotros encontraríamos esta opción infinitamente más preferible.

Con frecuencia nuestro espíritu se ve invadido por perturbaciones de todo tipo. Los pensamientos dolorosos nos afectan, la ira nos invade y las duras palabras que nos dirigen los otros nos hieren. En esos momentos, ¿quién no soñaría con controlar sus emociones para ser libre y dueño de sí mismo? De buena gana intentaríamos ahorrarnos esos sufrimientos, pero, como no sabemos qué tenemos que hacer, preferimos pensar que, después de todo, así «es la naturaleza humana». Pero lo «natural» no es forzosamente deseable. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad es consustancial a todos los seres, pero eso no nos impide consultar a un médico cuando estamos enfermos.

No queremos sufrir. Nadie se despierta por la mañana pensando: «¡Ojalá pueda sufrir durante todo el día y, si es posible, durante toda la vida!» Hagamos lo que hagamos, ya se trate de emprender una tarea importante, de realizar nuestro trabajo habitual, de mantener una relación duradera, o, simplemente, de pasear por el bosque, bebernos una taza de té o encontrarnos por casualidad con alguien, siempre esperamos sacar de ello algo que sea beneficioso para nosotros o para los demás. Si estuviéramos seguros de que nuestros actos sólo nos proporcionarán sufrimiento, no haríamos nada.

En ocasiones disfrutamos de momentos de paz interior, de amor y lucidez, pero, la mayoría de las veces, no se trata más que de sentimientos efímeros que enseguida dan paso a otro estado espiritual. Sin embargo, vemos con toda claridad que, si trabajáramos para que nuestro espíritu cultivara esos momentos privilegiados, este hecho transformaría radicalmente nuestra vida. Todos sabemos que sería deseable que nos convirtiéramos en unos seres humanos mejores y que nos transformáramos interiormente, tratando de aliviar el sufrimiento de los otros y de contribuir a su bienestar.

Hay quien piensa que, sin conflictos interiores, la existencia es insulsa; no obstante, todos conocemos muy bien los tormentos que se derivan de la cólera, la codicia o los celos. Y también apreciamos en grado sumo la bondad, la satisfacción y la alegría que nos proporciona el ver felices a los demás.

Está bien claro que el sentimiento de armonía, asociado con el amor al prójimo, posee una calidad tal que se basta por sí misma. Y lo mismo ocurre con la generosidad, la paciencia y muchas otras cualidades. Si aprendiéramos a cultivar el amor altruista y la paz mental, y si, paralelamente, nuestro egoísmo y las frustraciones que se derivan de él disminuyeran, nuestra existencia no sólo no sería menos rica, sino todo lo contrario.

¿Es posible cambiar?

La verdadera cuestión no es, pues, «¿Es deseable cambiar?», sino «¿Es posible cambiar?» En efecto, podemos imaginar que las emociones perturbadoras están tan íntimamente asociadas a nuestro espíritu que nos es imposible librarnos de ellas, a menos que destruyamos una parte de nosotros mismos.

Es bien cierto que, por regla general, nuestros rasgos de carácter cambian poco. Observados tras un intervalo de algunos años, raros son los individuos coléricos que se vuelven pacientes, los atormentados que encuentran la paz interior o los presuntuosos que pasan a ser humildes. Sin embargo, aunque sean pocos, algunos cambian, y el cambio que experimentan muestra claramente que no se trata de algo imposible. Nuestros rasgos característicos perdurarán mientras no hagamos nada para mejorarlos, y mientras sigamos dejando que nuestra disposición natural y nuestros actos automáticos no sólo continúen perviviendo, sino que incluso pasen a ser más fuertes, pensamiento tras pensamiento, día tras día y año tras año. Pero no son intangibles.

Indiscutiblemente, la malevolencia, la codicia, los celos y otros venenos mentales forman parte de nuestra naturaleza, pero hay diferentes maneras de formar parte de algo. El agua, por ejemplo, puede contener cianuro y matarnos en el acto, pero mezclada con un remedio contribuye a curarnos. Sin embargo, su fórmula química no cambia nunca. En sí misma no es ni tóxica ni medicinal. Los diferentes estados del agua son temporales y anecdóticos, como nuestras emociones, nuestros humores y nuestros rasgos de carácter.

Un aspecto fundamental de la conciencia

Conseguiremos comprenderlo cuando captemos que la primera cualidad de la conciencia, que simplemente consiste en «conocer», no es intrínsecamente ni buena ni mala. Si miramos más allá de la turbulenta marea de pensamientos y emociones efímeras que atraviesan nuestro espíritu de la mañana a la noche, podremos constatar la presencia de ese aspecto fundamental de la conciencia, que hace posible y sirve de base a toda percepción, sea cual sea su naturaleza. En el budismo, ese aspecto cognoscitivo recibe la denominación de «luminoso», porque ilumina simultáneamente el mundo exterior y el mundo interior de las sensaciones, las emociones, los razonamientos, los recuerdos, las esperanzas y los temores, haciendo que los percibamos. Aunque esta facultad de conocer sirve de base a cada acontecimiento mental, en sí misma no se halla afectada por tal acontecimiento. Un rayo de luz puede alumbrar una cara que expresa rencor u otra que sonríe, y tanto una joya como un montón de basura, pero en sí misma la luz no es ni malvada ni amable, ni limpia ni sucia.

Esta constatación permite comprender que es posible transformar nuestro universo mental, así como el contenido de nuestros pensamientos y experiencias. En efecto, el fondo neutro y «luminoso» de la conciencia nos ofrece el espacio necesario para observar los acontecimientos mentales en vez de mantenernos a su merced, para después crear las condiciones de su transformación.

Sólo con desearlo no basta

No podemos elegir lo que somos, pero podemos tener ganas de mejorar. Esta aspiración dará sentido a nuestro espíritu. Pero sólo con desearlo no bastará: tendremos que ponernos manos a la obra.

No vemos nada raro en el hecho de pasar años aprendiendo a andar, a leer, a escribir, y a seguir una formación profesional. Pasamos horas ejercitándonos físicamente para estar en forma; por ejemplo, pedaleando cada día sobre una bicicleta estática que no va a ninguna parte. Para emprender una tarea, sea cual sea, se necesita sentir un mínimo de interés o de entusiasmo, y este interés proviene del hecho de que somos conscientes de los beneficios que nos proporcionará.

Entonces, ¿por qué misteriosa razón el espíritu habría de librarse de seguir esta lógica y podría transformarse sin el menor esfuerzo, simplemente porque uno lo desee? Tendría tan poco sentido como ser capaz de interpretar un concierto de Mozart, limitándose a teclear de vez en cuando.

Nos esforzamos mucho para mejorar las condiciones exteriores de nuestra existencia, pero, en resumidas cuentas, al que siempre le toca bregar con la experiencia del mundo es a nuestro espíritu, y lo traduce en forma de bienestar o de sufrimiento. Si transformamos nuestro modo de percibir las cosas, estamos transformando la calidad de nuestra vida. Y este cambio es el resultado de un entrenamiento del espíritu denominado «meditación».

¿Qué es «meditar»?

La meditación es una práctica que permite cultivar y desarrollar ciertas cualidades humanas fundamentales, de la misma manera que otras formas de entrenamiento nos enseñan a leer, a tocar un instrumento de música o a adquirir cualquier otra aptitud.

Según la etimología, las palabras sánscritas y tibetanas traducidas al español como «meditación», son, respectivamente, bhavana, que significa «cultivar», y gom, que significa «familiarizarse». Sobre todo se trata de familiarizarse con una visión clara y justa de las cosas, y de cultivar cualidades que, aunque todos nosotros poseemos en nuestro interior, se mantienen en estado latente mientras no hagamos el esfuerzo de desarrollarlas.

Algunos pretenden que la meditación no es necesaria porque las experiencias constantes de la vida bastan para formar nuestro cerebro y, en consecuencia, nuestra manera de ser y actuar, y no cabe duda de que, gracias a esta interacción con el mundo, es como se desarrollan la inmensa mayoría de nuestras facultades, como, por ejemplo, los sentidos. Sin embargo, es posible hacerlo mucho mejor. Las investigaciones científicas en el ámbito de la «neuroplasticidad» muestran que el entrenamiento, en cualquiera de sus modalidades, provoca importantes reorganizaciones en el cerebro tanto a nivel funcional como en el plano estructural.

Comencemos, pues, por preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que de verdad deseamos en la vida. ¿Nos contentaremos con improvisar día tras día? ¿Acaso no percibimos, en el fondo de nuestro ser, ese malestar impalpable pero siempre presente, mientras que lo que en realidad tenemos es sed de bienestar y plenitud?

Acostumbrados a pensar que nuestros defectos son ineluctables, soportando reveses a lo largo de nuestra vida, acabamos por considerar nuestra disfunción como un hecho adquirido, sin tomar conciencia de que podemos salir de ese círculo vicioso que nos agobia.

Desde el punto de vista del budismo, cada ser lleva en sí el potencial del Despertar, y, como dicen los textos, eso es algo tan seguro como que cada grano de sésamo está saturado de aceite. Pero, a pesar de ello, vagamos errantes en medio de la confusión como los mendigos, los cuales, por utilizar otra comparación tradicional, son a la vez pobres y ricos porque ignoran que, debajo de su chabola, hay un tesoro enterrado. La finalidad de la vía budista consiste en volver a estar en posesión de esa riqueza ignorada, y de esta manera dar a nuestra vida el sentido más profundo posible.

Transformarse a sí mismo para transformar mejor el mundo

Desarrollando nuestras cualidades interiores es como podremos ayudar mejor a los demás. Nuestra experiencia personal, aunque al principio sea nuestra única referencia, con el tiempo tiene que permitirnos adoptar un punto de vista más amplio que tenga en cuenta a todos los seres. Todos dependemos los unos de los otros y nadie desea sufrir. Ser «feliz» cuando hay tantas personas que sufren sería absurdo, por no decir imposible. La búsqueda de la felicidad únicamente para uno mismo está condenada a un fracaso seguro, porque el egocentrismo está en la propia fuente de nuestro malestar. «Cuando la felicidad egoísta es el único fin de la vida, la vida enseguida deja de tener un fin,[i] escribía Romain Rolland. Aunque a primera vista aparentemos ser muy felices, no podremos serlo de verdad si no nos interesamos por el bienestar del prójimo. En cambio, el amor altruista y la compasión son los fundamentos de la auténtica felicidad.

Estas reflexiones no emanan de una intención moralizante, sino que simplemente se limitan a reflejar la realidad. Buscar la felicidad sólo para uno mismo es la mejor manera de conseguir que ni nosotros ni los demás seamos felices. Podríamos creer que podemos aislarnos de los demás para así garantizarnos mejor el propio bienestar (¡que cada uno pruebe a hacerlo por su cuenta y así todo el mundo será feliz!), pero el resultado que obtendremos será justo el contrario del que deseábamos. Vacilando entre la esperanza y el miedo, nuestra vida se volverá miserable y también arruinaremos la de todos los que nos rodean. Al final, todo el mundo saldrá perdiendo.

Una de las razones fundamentales de este fracaso es que el mundo no está constituido por entidades autónomas dotadas de propiedades intrínsecas que, por su propia naturaleza, hacen que sean hermosas o feas, amigas o enemigas; las cosas y los seres son, esencialmente, interdependientes y están en perpetua evolución. Además, hasta los propios elementos que los constituyen sólo existen si están relacionados entre sí. El egocentrismo choca sin cesar contra esta realidad y sólo engendra frustraciones.

El amor altruista, ese sentimiento que, según el budismo, consiste en desear que los otros sean felices, al igual que la compasión —definida como el deseo de remediar el sufrimiento de los demás así como sus causas— no son tan sólo nobles sentimientos, sino que están fundamentalmente en armonía con la realidad de las cosas. Como nosotros, la mayoría de los seres también aspiran a evitar el sufrimiento. Por otro lado, como todos somos interdependientes, nuestras alegrías y desgracias están íntimamente vinculadas a las de los demás. Cultivar el amor y la compasión es una apuesta doblemente ganadora, ya que la experiencia muestra que son los sentimientos que más bien nos hacen, y que los comportamientos que generan son bien percibidos por los demás.

Cuando alguien se interesa con sinceridad por el bienestar y el sufrimiento de los otros, tienen la necesidad de pensar y actuar de modo justo y esclarecedor. Para que las repercusiones de los actos que se lleven a cabo a fin de ayudar a los demás sean verdaderamente benéficas, dichos actos tienen que estar guiados por la sabiduría, una sabiduría que se adquiere por medio de la meditación. La última razón de ser de la meditación es la de transformarse a sí mismo para transformar mejor el mundo, o convertirse en un ser humano más bueno para servir mejor a los otros. La meditación permite dar a la vida su sentido más noble.

Un efecto global

Aunque la primera finalidad de la meditación sea la de transformar nuestra experiencia del mundo, lo cierto es que la experiencia meditativa también ejerce efectos beneficiosos sobre la salud. Desde hace más o menos unos diez años, importantes universidades americanas, como la Universidad de Madison en Wisconsin, y las de Princeton, Harvard y Berkeley, al igual que algunos centros de Zúrich y Maastricht, en Europa, están investigando mucho sobre la meditación, así como sobre su acción a corto y largo plazo en el cerebro. Meditadores experimentados, que en total sumaban entre diez mil y sesenta y mil horas de meditación, han mostrado que habían adquirido capacidades para conservar una alta atención que no es posible encontrar entre los principiantes. Son capaces, por ejemplo, de mantener una vigilancia casi perfecta durante cuarenta y cinco minutos sobre una tarea concreta, mientras que la inmensa mayoría de la gente no consigue aguantar más de cinco o diez minutos, pasados los cuales se equivoca mucho más. Los meditadores experimentados tienen la facultad de crear estados mentales precisos, bien enfocados, potentes y duraderos. Ciertos trabajos muestran que especialmente la zona del cerebro asociada con emociones como, por ejemplo, la compasión presenta una actividad considerablemente mayor entre las personas que tienen una larga experiencia de meditación. Estos descubrimientos indican que las cualidades humanas pueden cultivarse de forma deliberada por medio de un entrenamiento mental.

A pesar de que en el marco de este texto no se pretende detallarlos, es importante señalar que cada vez hay más estudios científicos que indican que la práctica de la meditación a corto plazo disminuye considerablemente el estrés (cuyos efectos nefastos para la salud están bien demostrados),2 la ansiedad, la tendencia a padecer accesos de cólera (la cual disminuye las posibilidades de supervivencia tras la cirugía cardiaca) y los riesgos de recaída entre aquellas personas que previamente han padecido, por lo menos, dos episodios de depresión grave.3 Ocho semanas de meditación (de tipo MBSR),4 a razón de treinta minutos al día, van unidas a un notable fortalecimiento del sistema inmunitario, a emociones positivas5 y capacidad de atención,6 así como a la disminución de la tensión arterial en los sujetos hipertensos,7 y un incremento de la curación de la psoriasis.8 Así pues, el estudio de la influencia de los estados mentales sobre la salud, que en otros tiempos se consideraba una mera fantasía, se halla cada vez más en el orden del día de la investigación científica.9

Sin querer caer en el sensacionalismo, es importante subrayar hasta qué punto la meditación y el «entrenamiento del espíritu» pueden cambiar una vida. Tendemos a subestimar el poder de transformación de nuestro espíritu, así como las repercusiones que esa «revolución interior», suave y profunda, tiene para la calidad de nuestra existencia.

Una vida bien llena no está compuesta por una sucesión ininterrumpida de sensaciones agradables, sino que se consigue cambiando la manera como comprendemos y afrontamos los avatares de la existencia. El entrenamiento del espíritu no sólo permite poner remedio a las toxinas mentales, como el odio y la obsesión, que literalmente envenenan nuestra existencia, sino también adquirir un mejor conocimiento del modo como funciona el espíritu y una percepción más precisa de la realidad. Esta percepción más precisa es la que nos permite hacer frente a los altibajos de la vida, no sólo sin distraernos o quebrarnos, sino también sabiendo extraer de ellos profundas enseñanzas.

[i] Las notas están agrupadas al final de la obra.