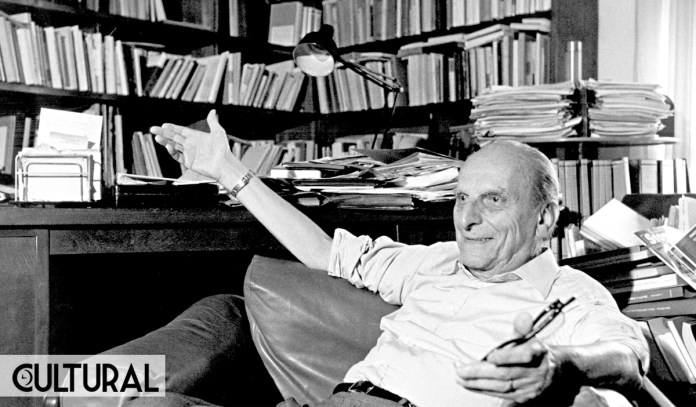

Norberto Bobbio

No soy un hombre de fe, soy un hombre de razón y desconfío de toda fe, pero distingo la religión de la religiosidad. Para mí la religiosidad significa, simplemente, tener sentido de los propios límites, saber que la razón del hombre es una lucecita que ilumina un espacio ínfimo en comparación con la grandeza, con la inmensidad del universo. Lo único de lo que estoy seguro, siempre dentro de los límites de mi razón –porque nunca lo repetiré lo suficiente: no soy un hombre de fe, tener fe es algo que pertenece a un mundo que no es el mío– es que si vivo el sentido del misterio, éste es evidentemente común al hombre de razón y al hombre de fe.

Con la diferencia de que el hombre de fe colma este misterio con revelaciones y verdades que vienen de lo alto, y de las que no logro convencerme. Empero, sigue siendo fundamental este profundo sentido del misterio que nos rodea, al que llamo sentido de religiosidad.

La mía es una religiosidad de la duda, y no de respuestas ciertas. Acepto sólo aquello que está dentro de los límites de la estrecha razón, y son límites de veras angostos: mi razón se detiene después de pocos pasos aunque, deseando recorrer el camino que penetra en el misterio, el camino no tenga fin. Cuanto más sabemos, más sabemos que no sabemos. Cualquier científico te dirá que cuanto más sabe más descubre que no sabe. Los antiguos creían saber mucho, aunque no sabían nada en comparación con lo que sabemos.

Hemos ampliado enormemente el espacio de nuestro conocimiento, pero cuanto más lo ampliamos más cuenta nos damos de que este espacio es grande. ¿Qué es el cosmos? ¿Qué sabemos del cosmos?

¿Cómo y por qué el paso de la nada al ser?

Son preguntas tradicionales, pero no tengo las respuestas: ¿por qué el ser y no más bien la nada? Nunca he ocultado que no tengo una respuesta, y no sé quién sepa darla a esta última pregunta, excepto por fe. Según Severino el ser es infinito, el ser que es. Pero no es así como podemos entender qué era antes. Es imposible. Y frente a las preguntas a las que es imposible dar una respuesta –porque de esto tengo certeza: no puedo dar una respuesta, aunque pertenezca a una humanidad que ha hecho enormes progresos– me siento como un pequeño grano de arena en este universo. Y negar que la pregunta tiene sentido, como podría hacer cierta filosofía analítica, me parece un juego de palabras. Quizá obedezca a mi incapacidad para ir más allá.

Pero cuando siento que he llegado al final de la vida sin haber encontrado una respuesta a las preguntas últimas, mi inteligencia es humillada, humillada. Y acepto esta humillación. La acepto. Y no intento escapar a esta humillación con la fe, a través de caminos que no logro recorrer. Continúo siendo un hombre con mi razón limitada y humillada. Sé que no sé. A esto lo llamo “mi religiosidad”. No sé si sea correcto, pero en el fondo coincide con lo que piensan las personas religiosas ante el misterio. Cierto, quizá no logran resistir a esta duda continua, a este continuo no saber, y entonces confían en las creencias, como en la de la inmortalidad del alma. Yo, sin embargo, continúo entendiendo el fondo religioso de mi persona como este no saber. Y es un fondo religioso que me molesta, me agita, me atormenta.

Un día dije al cardenal Martini: para mí la diferencia no es entre el creyente y el no creyente (¿qué quiere decir entonces creer? ¿Creer en qué?), sino entre quien toma en serio estos problemas y quien no los toma en serio: existe el creyente que se contenta con respuestas fáciles (y también el no creyente, que quede claro, que se contenta con respuestas fáciles). Hay quien dice: soy ateo, pero no estoy seguro de saber qué significa. Pienso que la verdadera diferencia es entre quien, para dar sentido a su propia vida, se hace estas preguntas con seriedad y empeño, y busca la respuesta, aunque no la encuentre, y aquél al que no le importa nada, a quien basta repetir lo que se le ha dicho desde niño.

La respuesta de la fe es consoladora. Pero las religiones no tienen sólo una función consoladora. Tienen también la función de revelar verdades sobre problemas a los que no llega el saber común: la creación, la inmortalidad del alma. Respuestas consoladoras, pero no sólo eso: respuestas a preguntas que cada uno se hace en el umbral de la muerte. He dado mi respuesta, con las pocas “convicciones” que tengo. Porque las mías son las convicciones de un hombre que pasa constantemente de la duda a la verdad y de nuevo a la duda. No creo. Llegado a una edad en la que se siente que el fin está cercano, si debo escucharme a mí mismo y dar una respuesta personal, el único deseo, la única necesidad que tengo, no es la de la inmortalidad, es la de morir en santa paz: es el reposo eterno lo que espero. No quiero despertar. Pero, en el fondo, esto también coincide profundamente con la religión: las palabras ¡requiem aeternam dona eis Domine!, aparecen escritas a la entrada de todo cementerio.

También crecí, como casi todos en este país, en una familia católica, y tuve una formación católica. Plegarias, plegarias, plegarias… Las he repetido tanto (bien sea en latín, como se solía hacer, bien sea en italiano) que casi las he olvidado. Hice la primera comunión y tuve también un matrimonio religioso (aunque mi esposa tampoco es creyente).

Y no es fácil responder la pregunta de cuándo y por qué perdí la fe. Tal vez hacia los veinte años. También los estudios de filosofía, es cierto. Todas estas preguntas sobre los problemas de la metafísica, por decirlo así, y darme cuenta de que las respuestas de la fe implicaban creencias difíciles de aceptar. La creencia en los milagros, por ejemplo, es la cosa más absurda para un racionalista.

Asimismo sucede con el deber de creer en lo que para todo ser de razón aparece como mito, empezando por el pecado original.

En cuanto al pecado original, comparto lo que en varios artículos ha escrito un católico amigo mío, el profesor Luigi Lombardi Vallauri (que también por esta razón fue expulsado de la universidad católica donde enseñaba), que plantea preguntas muy simples, de corto alcance si se quiere, pero para las que no hay respuesta: una culpa colectiva original no es aceptable, la culpa es personal, no se puede transmitir de una generación a otra, no hay nada más primitivo. La culpa colectiva es con franqueza una concepción tribal. Es difícil creer en el Antiguo Testamento. Creer en el Dios de Abraham que se revela exigiendo un sacrificio tan cruel. Y aquí me detengo. Pero queda el misterio del universo.

Por lo demás, en mi formación quizás tuvieron más influencia factores más banales. Con la adolescencia y después de ella se entra en el mundo, con todos los deseos que asaltan a un muchacho, tan intensos que llevan poco a poco a abandonar las prácticas religiosas.

Durante muchos años has ido a confesarte y en cierto momento dejas de hacerlo. Entras en conflicto con la moral del confesionario. Quizá con la idea de que luego volverás… Entre los problemas metafísicos muy pronto me planteé el de la inmortalidad del alma:

¿es posible que seamos eternos? ¿Eso qué significa? La vida y la muerte están ligadas en forma indisoluble, la vida recibe sentido de la muerte y la muerte de la vida. La muerte, si en verdad hubiese otra vida, no sería la muerte. Pensemos bien: ¿por qué la muerte es la muerte? ¡Porque es la muerte! Es necesario tomar en serio a la muerte.

Empecé a tomar en serio a la muerte viendo morir a jóvenes amigos, sin ilusionarme con la promesa de la religión de que aún estaban vivos. A veces, pensando en la muerte de una persona particularmente querida –mi padre, por ejemplo– sé que la persona que amé ya no existe. Y que si hay algo de él en otro lugar –que no sé dónde esté– no me importa absolutamente nada. La persona que amé era esa manera particular de sonreír, con la que jugaba, con la que me reunía en el campo los fines de semana cuando estábamos de vacaciones, el deseo expectante en la verja de la casa para esperarlo y saludarlo alegremente: doy por cierto que esto ya no existe.

Continué reflexionando sobre los grandes temas de la existencia y jamás me convenció ninguna de las respuestas de la religión. Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco logré dar las respuestas. Y por ello digo de nuevo que tengo un sentido religioso de la vida, justamente por este conocimiento de que hay un misterio impenetrable. ¡Impenetrable!

* Tomado de La Repubblica, 30 de abril de 2000. Traducción de Alberto Supelano.