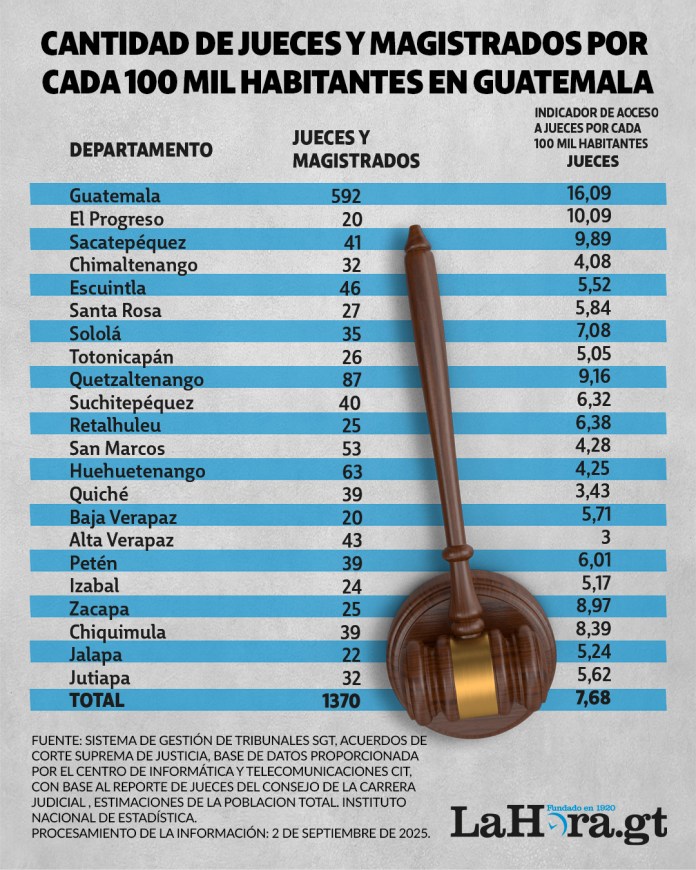

En Guatemala, la justicia se administra con números que apenas alcanzan para sostener el sistema. Según datos remitidos por el Organismo Judicial a este diario —obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública—, el país cuenta en 2025 con 1 mil 370 jueces en funciones, lo que equivale a 7.7 por cada 100 mil habitantes.

La cifra está muy por debajo de los 17 jueces que suelen citarse como promedio internacional por cada 100 mil habitantes y refleja la carga que desde hace años arrastran los juzgados y tribunales.

El contraste es más marcado cuando se revisa la distribución territorial. El departamento de Guatemala —no el país— concentra 16 jueces por cada 100 mil habitantes, casi al nivel que organismos internacionales consideran aceptable. En cambio, regiones como Alta Verapaz apenas cuentan con 3, Quiché 3.43 por cada 100 mil habitantes y Chimaltenango, 4. Son los tres departamentos con el indicador más bajo.

Pese a que el departamento de Guatemala exhibe el mejor indicador de acceso a la justicia, el resto del país se mantiene a distancia. El Progreso, segundo en la lista, alcanza apenas 10 jueces; Sacatepéquez, tercero, roza los 9.8; y Quetzaltenango, cuarto, llega a 9.1.

El salto respecto a la capital es abismal: mientras en la ciudad el ciudadano encuentra un juez relativamente accesible, en estos territorios la cobertura es casi la mitad y, en los departamentos con menor densidad judicial, como Alta Verapaz o Quiché, la cifra se reduce hasta tres jueces, lo que refleja una desigualdad estructural en la distribución de la justicia.

La Hora buscó la postura del Organismo Judicial para conocer qué acciones contempla frente a este déficit y conocer la postura de algún magistrado de la Corte Suprema —el mayor tribunal de justicia del país— pero no hubo respuesta.

1 MIL 216 JUECES EN GUATEMALA

La radiografía de la judicatura también permite asomarse a sus especialidades y a su perfil etario.

De los 1 mil 216 jueces nombrados en Guatemala, casi la mitad 47% son mujeres y un 53% hombres. La mayor parte se concentra en juzgados de Paz, con 464, que son la puerta de entrada para la mayoría de conflictos cotidianos tipificados como faltas o delitos menores.

En cambio, las áreas más sensibles para el Estado, como los juzgados de Mayor Riesgo, encargados de perseguir casos de corrupción y crimen organizado, apenas cuentan con cuatro jueces en todo el país, según los datos oficiales. Hay más jueces de primera instancia penal (230) o en materia de femicidio (118) que en órganos especializados.

El desequilibrio se extiende a otros ámbitos. El sistema cuenta con 51 jueces de familia, 43 en lo laboral y 31 en lo civil, cifras modestas frente a la magnitud de la demanda.

Otras materias clave resultan prácticamente testimoniales. Solo hay un juez para delitos de lavado de dinero, dos para extinción de dominio y otros dos para casos de extorsión. En un país donde las estructuras criminales han diversificado sus negocios ilícitos, la escasez de operadores especializados se traduce en cuellos de botella que retrasan los procesos.

Cabe destacar que la información remitida por el Organismo Judicial presenta una discrepancia. En un apartado, al referirse únicamente a los jueces nombrados en el país, consigna 1 mil 216 togados. Sin embargo, en la tabla utilizada para calcular el indicador de acceso a la justicia por cada 100 mil habitantes, eleva la cifra a 1 mil 370, al sumar también a los magistrados. De ahí resulta el promedio nacional de 7.7 jueces por cada 100.000 habitantes.

JUECES VETERANOS SOSTIENEN EL SISTEMA

La pirámide generacional ofrece otra alerta. Aunque existe cierto equilibrio, el sistema depende de magistrados veteranos.

Más de 500 jueces tienen entre 51 y 75 años, mientras 669 se sitúan en el rango de 26 a 50. El detalle muestra que la primera instancia, columna vertebral del sistema, está sostenida sobre un bloque de 387 jueces que ya superan el medio siglo de vida.

Su eventual retiro por jubilación o desgaste podría dejar descubiertas plazas esenciales. En el nivel de Paz ocurre algo similar: mientras 372 jueces jóvenes ocupan ese escalón, otros 148 están próximos a concluir su carrera.

Los datos no solo confirman la escasez de jueces, sino también su distribución desigual: abundan en áreas de menor riesgo y se reducen drásticamente allí donde más se necesitan, en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado o el blanqueo de capitales.

Al mismo tiempo, la dependencia de una generación veterana anticipa un relevo que, de no planificarse con antelación, amenaza con agravar todavía más el déficit de acceso a la justicia.

SITUACIÓN NO SE ALEJA DE 8 AÑOS ATRÁS

El dato agregado tampoco muestra avances sustanciales en casi una década. En 2017, la magistrada Delia Dávila, entonces presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, advertía en una entrevista con La Hora que Guatemala tenía apenas 6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando deberían ser 17. En ocho años, Guatemala alcanzó sumar poco, y ahora son 7.7 jueces.

“La carga laboral sobrepasa la capacidad humana de los jueces. No es negligencia, es sobrecarga”, defendió en ese momento, al rechazar que la mora judicial se explicara por falta de voluntad de los operadores.

Dávila subrayaba entonces procesos emblemáticos como La Línea, con 92 acusados y decenas de abogados en sala, que mostraban el desbalance entre la magnitud de los casos y la capacidad institucional para atenderlos. Solo en 2016, decía, los tribunales recibieron 30 mil casos más que el año anterior: 106 mil frente a 76 mil. Un salto que ningún despacho podía absorber.

La entonces magistrada ponía el acento también en un problema estructural. La disparidad entre la demanda ciudadana de justicia y la capacidad del Estado para ofrecerla. La situación no ha variado sustancialmente. Si bien el indicador pasó de 6 jueces por cada 100 mil habitantes en 2017 a 7.7 en 2025, el incremento es marginal y todavía insuficiente. Más grave aún, la mejora se concentra en el área metropolitana, mientras amplias zonas rurales continúan prácticamente desatendidas.

Con menos de la mitad de jueces de lo recomendado y una distribución profundamente desigual, la mora judicial que se denunciaba en 2017 continúa vigente. Entonces, Dávila pedía inversiones y nuevas plazas para descongestionar tribunales como los de Mayor Riesgo, que entonces acumulaban procesos con cientos de sindicados. Ocho años después, los datos oficiales confirman que esas soluciones quedaron en el papel.

¿CÓMO SE TRADUCEN ESOS NÚMEROS?

El abogado Javier Urízar, especialista en derechos humanos, explica que la escasez de togados se traduce en una justicia lenta, distante y, en muchos casos, inalcanzable.

“El alcance de la falta de jueces es enorme y el impacto directo es la falta de acceso a la justicia”, afirma. Pocos jueces significan pocos tribunales disponibles para conocer los casos y, por tanto, menos capacidad para resolverlos.

Urízar pone un ejemplo cotidiano: un proceso civil por una deuda puede tardar entre dos y cuatro años en resolverse. “Esa dilación es una mezcla de impunidad y violación de derechos”, sostiene. La mora judicial, añade, afecta por igual a los ámbitos administrativo, laboral, civil o penal. Procesos penales que por ley deberían resolverse en seis meses terminan extendiéndose durante años, e incluso las audiencias iniciales —como las de primera declaración— suelen programarse fuera de los plazos que marca la normativa.

El abogado considera que el problema es estructural. “La lentitud de la justicia genera impunidad y alimenta la corrupción. En el caso de las maras y pandillas, saben que si los detienen, pasarán años antes de rendir cuentas”, explica. En su opinión, la solución no pasa por endurecer penas ni reactivar la pena de muerte, sino por garantizar que el sistema funcione con eficacia: “Las reformas penales no sirven si no hay jueces suficientes, si las capturas no se concretan y si las sentencias no se ejecutan. Sin aplicación real de la ley, el delito no tiene castigo”.

Urízar también advierte que la precariedad institucional afecta al propio personal judicial. Los jueces, dice, trabajan con condiciones laborales precarias y cargas de trabajo desbordadas, lo que termina erosionando su compromiso con el sistema. “Cuando no hay respaldo ni protección, es más fácil que un juez ceda ante una amenaza o un soborno. No existe una cultura de cuidado al operador de justicia, y eso debilita aún más la independencia judicial”, concluye.