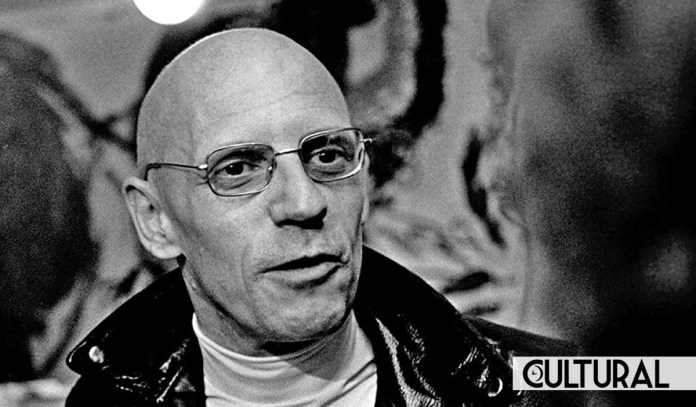

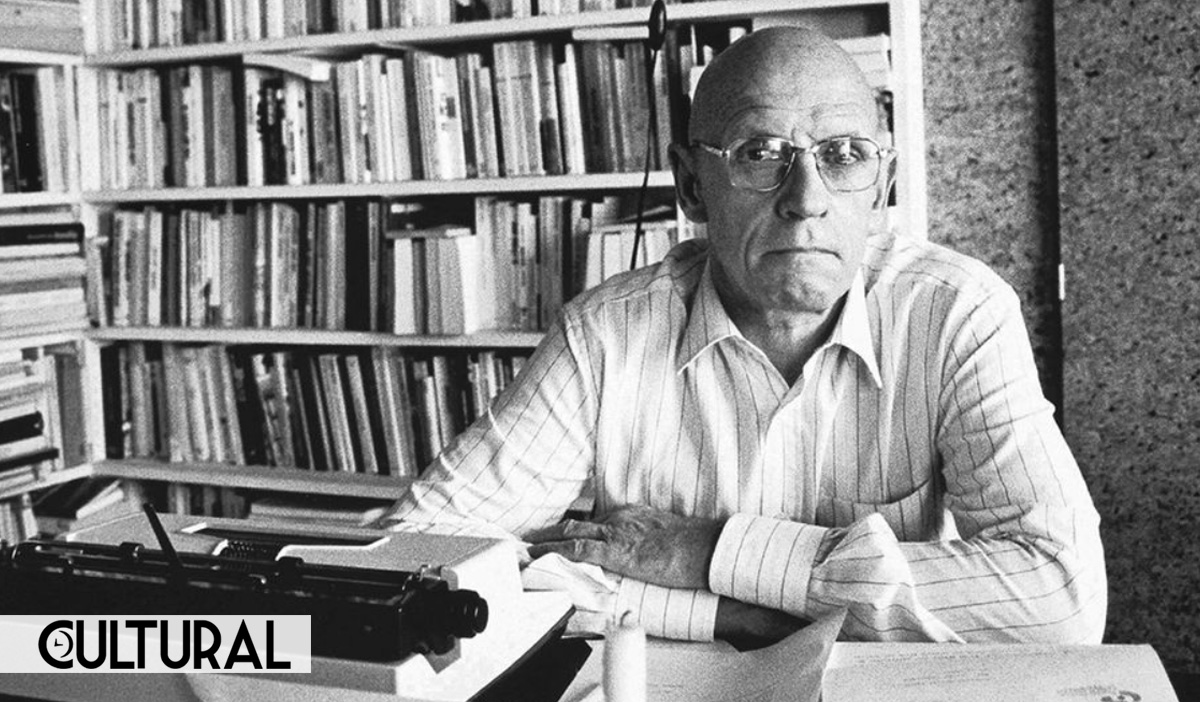

El filósofo enmascarado [1]

En invierno de 1980, Cristian Delacampagne decide pedirle a Michel Foucault una entrevista para Le Monde, teniendo en cuenta que el suplemento dominical estaba, en aquel entonces, claramente consagrado al debate de las ideas. Michel Foucault acepta inmediatamente, pero pone una condición desde el comienzo: la entrevista debe permanecer anónima, su nombre no debe figurar y todos los indicios que permitieran adivinar su identidad deben ser eliminados. Foucault justifica así su posición: la escena intelectual está presa de los medios de comunicación, las figuras no pueden tomar las ideas y el pensamiento como tal ya no está reconocido; aquello que es dicho importa menos que la personalidad de quien habla. Asimismo, esa crítica sobre la mediatización tiene el riesgo de devaluarse –o incluso de alimentar aquello que busca denunciar- si es proferida por alguien que, sin quererlo, ya ocupa un lugar en los medios de comunicación –el caso de M. Foucault. Para romper con esos efectos perversos y para intentar hacer oír una palabra que no pueda ser rebatida por el nombre del que ella procede, es necesario entonces decidirse a entrar en el anonimato. La idea gusta a C. Delacampagne. Se convino que la entrevista se haría con un “filósofo enmascarado” privado de una identidad precisa. Solo restaba convencer a Le Monde –que quería una entrevista con M. Foucault- de aceptar un texto de “nadie”. Eso fue difícil, pero M. Foucault se mostró inflexible.

El secreto fue bien guardado hasta la muerte de Foucault. Parece que fueron muy pocos aquellos que lograron desentrañarlo. En consecuencia, Le Monde y La découverte decidieron volver a publicar esta entrevista en un volumen junto a otras que aparecían en la misma serie. Como sucede en casos similares, Le Monde decide entonces, unilateralmente, revelar el verdadero nombre del “filósofo enmascarado”. El texto de esta entrevista regresa integralmente a Michel Foucault, quien elaboró también las preguntas con C. Delacampagne y quien reescribió con un cuidado extremo cada una de las respuestas…

Para comenzar, permítame preguntarle ¿por qué ha elegido el anonimato?

Usted conoce la historia de esos psicólogos que habían ido a realizar un test a partir de la proyección de un cortometraje, en una aldea del último confín del África. A continuación, pidieron rápidamente a los espectadores que contaran la historia tal como ellos la habían comprendido. Pues bien, en esa historia con tres personajes, una sola cosa les había interesado: el pasaje de las sombras y las luces a través de los árboles.

Para nosotros, los personajes constituyen la ley de la percepción. Los ojos siguen con predilección a las figuras que van y vienen, surgen y desaparecen. ¿Por qué le he sugerido que utilicemos el anonimato? Por nostalgia de tiempos en que, siendo yo totalmente desconocido, aquello que decía tenía alguna chance de ser comprendido. Con el lector ocasional, la superficie de contacto estaba sin arrugas. Los efectos del libro repercutían en lugares imprevistos y dibujaban formas en las cuales yo no había pensado. El nombre es una facilidad.

Propondré un juego: el del “año sin nombre”. Durante un año, se editarán los libros sin el nombre del autor. Los críticos se las deberán ver con una producción enteramente anónima. Pero estoy soñando, tal vez no tendrían nada que decir: todos los autores esperarían al año siguiente para publicar sus libros…

¿Usted piensa que hoy en día los intelectuales hablan demasiado? ¿Qué ellos nos entorpecen con sus discursos acerca de todo y con frecuencia fuera de propósito?

La palabra intelectual me parece extraña. Intelectuales, nunca los encontré. Encontré personas que escriben novelas y personas que curan a los enfermos. Personas que estudian economía y personas que componen música electrónica. Encontré personas que enseñan, personas que pintan y personas de las que no entendí si hacían cosa alguna. Pero nunca encontré intelectuales.

Por el contrario, encontré muchas personas que hablan del intelectual. Y, por escucharlos tanto, construí para mí una idea de qué tipo de animal se trata. No es difícil, es el culpable. Culpable un poco de todo: de hablar, de silenciar, de no hacer nada, de meterse en todo… En suma, el intelectual es la materia prima para juzgar, condenar, excluir…

Yo no encuentro que los intelectuales hablen demasiado, porque realmente creo que ellos no existen. Sin embargo, me parece que es muy invasivo el discurso sobre los intelectuales, y para nada tranquilizador.

Tengo una manía muy molesta. Cuando la gente habla de esa forma, en el aire, yo trato de imaginar lo que eso correspondería en la realidad. Cuando “critican” a alguien, cuando “denuncian” sus ideas, cuando “condenan” lo que ha escrito, me los imagino en la situación ideal donde tendrían todo el poder sobre él. Dejo retornar a sus sentidos primarios las palabras que ellos emplean: “demoler”, “derribar”, “reducir al silencio”, “enterrar”. Y veo entreabrirse la radiante ciudad donde el intelectual estaría en prisión y ahorcado, claro, si además fuera teórico. Es cierto que no estamos en un régimen donde se envían los intelectuales al arrozal; pero, de hecho, díganme, ¿no han escuchado hablar de un tal Toni Negri? ¿Por casualidad no está en prisión precisamente en tanto intelectual?

Entonces, ¿qué lo ha conducido a atrincherarse detrás del anonimato? ¿Un determinado uso publicitario que los filósofos, hoy en día, hacen o dejan hacer en su nombre?

Esto no me choca para nada. He visto en los pasillos de mi colegio grandes hombres en yeso. Y ahora veo en la parte baja de la primera página de los periódicos la fotografía del pensador. Realmente no sé si la estética ha mejorado. La racionalidad económica, seguramente lo ha hecho…

En el fondo me afecta mucho una carta que Kant había escrito cuando estaba ya muy viejo: él se apresuraba, decía, contra la edad y la vista que disminuía, y las ideas que se difuminaban, en terminar uno de sus libros para la Feria de Leipzig. Cuento esto para mostrar que eso no tiene ninguna importancia. Con o sin publicidad, con o sin feria, el libro es otra cosa. Nunca me harán creer que un libro es malo porque vi a su autor en la televisión. Pero jamás que es bueno justamente por la misma razón.

Si he elegido el anonimato, no es pues para criticar a tal o cual, cosa que jamás hago. Es una manera de acercarme más directamente al lector eventual, el único personaje que aquí me interesa: “Ya que tú no sabes quién soy yo, no tendrás la tentación de buscar las razones por las que digo lo que lees; déjate llevar para decirte simplemente: esto es verdadero, esto es falso. Esto me gusta, esto no me gusta. Y ya está y nada más, es todo”.

¿Pero el público no espera de la crítica que le proporcione evaluaciones precisas acerca del valor de una obra?

No sé si el público espera o no que la crítica juzgue las obras o los autores. Creo que los jueces estaban allí, antes de que el público pudiera pronunciarse acerca de lo que tenía ganas.

Parece ser que Courbet tenía un amigo que se despertaba en la noche gritando: “Juzgar, yo quiero juzgar”. Es una locura lo que a la gente le gusta juzgar. Se juzga por todo, todo el tiempo. Sin duda es una de las cosas más simples que se dan a la humanidad de hacer. Y ustedes saben bien que el último hombre, cuando, por fin la última radiación haya reducido a cenizas a su último adversario, tomará una mesa coja, se sentará detrás y comenzará el juicio del responsable.

No puedo dejar de pensar en una crítica que no busque juzgar, sino hacer existir una obra, un libro, una frase, una idea; ella encendería fuegos, observaría la hierba crecer, escucharía el viento y aprovecharía el vuelo de la espuma para esparcirla. No multiplicaría los juicios, pero sí los signos de existencia, ella los llamaría, los arrancaría de su somnolencia. ¿Los inventaría a veces? Tanto mejor, tanto mejor. La crítica sentenciosa me provoca sueño; me gustaría una crítica hecha con destellos de imaginación. No sería soberana, ni vestida de rojo. Traería consigo los rayos de posibles tempestades.

Entonces, existen tantas cosas que es necesario conocer, tantos trabajos interesantes que los medios deberían hablar todo el tiempo de filosofía…

Es cierto que hay un malestar tradicional entre la “crítica” y aquellos que escriben los libros. Unos se sienten incomprendidos y los otros creen que se los quiere tener bajo control. Pero ese es el juego.

Me parece que la situación hoy en día es bastante particular. Tenemos instituciones de escasez, mientras que estamos en una situación de superabundancia.

Todo el mundo observó la exaltación que acompaña a menudo la publicación (o reedición) de obras, por otra parte a veces interesantes. Nunca son menos que la “subversión de todos los códigos”, “lo contrario de la cultura contemporánea”, la “radical puesta en cuestión de todas nuestras maneras de pensar”. Su autor debe ser un marginal desconocido.

Y, en contrapartida, por supuesto es necesario que los otros sean devueltos a la noche de la que nunca debieron haber salido; ellos no eran más que la espuma de “una moda irrisoria”, un simple producto de la institución, etc.

Fenómeno parisino, se dice, y superficial. Percibo más bien allí los efectos de una profunda inquietud. El sentimiento de “no hay lugar”, “él o yo”, “cada uno a su turno”. Estamos en fila india debido a la extrema exigüidad de los lugares donde se puede escuchar y ser escuchado.

De allí una suerte de angustia que estalla en mil síntomas, agradables o no tan divertidos. De allí, en los que escriben, su sentimiento de impotencia ante los medios, a quienes acusan de gobernar el mundo de los libros y hacer existir o desaparecer aquellos que les gustan o les desagradan. De allí también el sentimiento entre los críticos de que no se harán oír, a menos que alcen el tono y saquen un conejo de la galera cada semana. De allí incluso una pseudopolitización, que enmascara, sobre la necesidad de llevar el “combate ideológico” o de erradicar los “pensamientos peligrosos”, la profunda ansiedad de no ser ni leído ni entendido. De allí incluso la fantástica fobia del poder: toda persona que escribe ejerce un inquietante poder al cual es necesario intentar ponerle un fin o al menos un límite. De allí igualmente la afirmación un poco mágica, acerca de que actualmente todo está vacío, desolado, sin interés ni importancia: afirmación que viene evidentemente de aquellos que, no haciendo nada por sí mismos, hallan que los otros están de más.

Por lo tanto, ¿no cree Ud. que nuestra época carece realmente de espíritus que estén a la altura de esos problemas, y de grandes escritores?

No, no creo en la cantinela de la decadencia, de la ausencia de escritores, de la esterilidad del pensamiento, del horizonte cerrado y apagado.

Por el contrario, creo que es pletórico. Y que no sufrimos de vacío, sino de tener demasiados pocos recursos para pensar todo lo que pasa. Existe una abundancia de cosas para saber: esenciales o terribles, o maravillosas, o divertidas, o minúsculas y capitales a la vez. Y además hay una inmensa curiosidad, una necesidad, o un deseo de saber. Nos lamentamos todo el tiempo de que los medios de comunicación abarrotan la cabeza de la gente. Hay misantropía en esa idea. Por el contrario, creo que la gente reacciona; más se la quiere convencer, más ellos se interrogan. El espíritu no es una cera blanda. Es una sustancia reactiva. Y el deseo de saber más, y mejor y otra cosa, crece a medida que se nos quiere rellenar la cabeza.

Si se admite esto, y se añade que se forma en la Universidad y en otros lugares una multitud de personas que pueden servir de intercambiadores entre esta masa de cosas y esta avidez de saber, se deducirá rápidamente que el desempleo de los estudiantes es la cosa más absurda que hay. El problema es multiplicar los canales, las pasarelas, los medios de información, las redes de televisión y de radio, los periódicos.

La curiosidad es un vicio que ha sido estigmatizado una y otra vez por el cristianismo, por la filosofía e incluso por una cierta concepción de la ciencia. Curiosidad, futilidad. Sin embargo, la palabra me gusta; me sugiere totalmente otra cosa: evoca el “cuidado”; evoca la atención que se toma con aquello que existe y que podría existir; un sentido agudizado de lo real pero que no se inmoviliza jamás ante ello; una prontitud a encontrar extraño y singular lo que nos rodea; un cierto empeño en deshacernos de nuestras familiaridades y en mirar de otro modo las mismas cosas; un entusiasmo en captar lo que está sucediendo y lo que está pasando; una desenvoltura al respecto de las jerarquías tradicionales entre lo importante y lo esencial.

Sueño con una nueva era de la curiosidad. Tenemos los medios técnicos; el deseo está ahí; las cosas a saber son infinitas; las personas que pueden emplearse en ese trabajo existen. ¿De qué se sufre? De demasiado poco: de canales estrechos, reducidos, casi monopolísticos, insuficientes. No hay que adoptar una actitud proteccionista, para impedir a la “malvada” información invadir y ahogar la “buena”. Más bien es necesario multiplicar los caminos y las posibilidades de idas y venidas. ¡Nada de colbertismo en este dominio! Lo cual no quiere decir, como se cree a menudo, uniformización y nivelación por lo abajo. Por el contrario, diferenciación y simultaneidad de redes diferentes.

Imagino que a este nivel, los medios de comunicación y la Universidad, en lugar de continuar oponiéndose, podrían ponerse a jugar papeles complementarios.

Usted se acuerda de la admirable palabra de Sylvain Lévi: la enseñanza es cuando se tiene un oyente; en cuanto se tienen dos, es vulgarización. Los libros, la Universidad, las revistas sabias, son también medios de comunicación. Sería necesario cuidarse de llamar medio de comunicación a todo canal de información al que no se pueda o no se quiera tener acceso. El problema es saber cómo hacer jugar las diferencias; es saber si es necesario instaurar una zona reservada, un “parque cultural” para las especies frágiles de sabios amenazados por los grandes rapaces de la información, mientras que el resto del espacio será un gran mercado para los productos de pacotilla. Un reparto así no me parece que se corresponda con la realidad. Peor aún: no es en lo absoluto deseable. Para que jueguen las diferenciaciones útiles, no hace falta que exista un reparto de esa manera.

Arriesguémonos a hacer algunas proposiciones concretas. Si todo va mal, ¿por dónde comenzar?

Pero no, no va todo mal. En todo caso, creo que es necesario no confundir la crítica útil contra las cosas con las lamentaciones repetitivas contra la gente. En cuanto a las proposiciones concretas, ellas no pueden aparecer más que como artilugios, si no se admiten de entrada algunos principios generales. Ante todo éste: que el derecho a saber no debe estar reservado a una época de la vida y a unas ciertas categorías de individuos; sino que se lo debe poder ejercer sin interrupción y de múltiples formas.

¿No es ambiguo ese deseo de saber? En el fondo, ¿qué es lo que la gente va a hacer con todo ese saber que va a adquirir? ¿Para qué le podrá servir?

Una de las funciones principales de la enseñanza era que la formación del individuo se acompañara de la determinación de su lugar en la sociedad. Hoy en día, sería necesario concebirla de tal manera que permita al individuo modificarse a su agrado, lo cual no es posible salvo que la condición de la enseñanza sea una posibilidad ofrecida “permanentemente”.

En suma, ¿usted está por una sociedad erudita?

Lo que digo es que la conexión de la gente con la cultura debe ser incesante y también todo lo polimorfa como sea posible. No debería haber, por un lado, esta formación que se padece y, por el otro, esta información a la cual se está sometido.

¿Qué deviene en esta sociedad erudita la filosofía eterna? ¿Hay aún necesidad de ella, de sus preguntas sin respuesta y de sus silencios ante lo incognoscible?

La filosofía, ¿qué es sino una manera de reflexionar, no tanto acerca de lo que es verdadero o lo que es falso, sino sobre nuestra relación con la verdad? Nos quejamos a veces de que no hay filosofía dominante en Francia. Tanto mejor. No hay filosofía soberana, es verdad, sino filosofía o más bien filosofía en actividad. Es la filosofía del movimiento por el cual, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desatamos de aquello está establecido como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía es el desplazamiento y la transformación de los cuadros de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de forma diferente, para hacer otra cosa, para devenir otra cosa que lo que se es. Desde este punto de vista, es un período de actividad filosófica más intensa que la de los últimos treinta años. La interferencia entre el análisis, la investigación, la crítica “erudita” (savante) o “teórica” y los cambios en el comportamiento, la conducta real de la gente, su manera de ser, su relación con ellos mismos y los otros ha sido constante y considerable.

Decía hace un instante que la filosofía era una manera de reflexionar sobre nuestra relación con la verdad. Es necesario completar esto; es una manera de preguntarse: si ésta es la relación que tenemos con la verdad, ¿cómo debemos comportarnos? Creo que se ha hecho y en la actualidad se hace siempre un trabajo considerable y múltiple, que modifica a la vez nuestro lazo con la verdad y nuestra manera de comportarnos. Y eso implica una compleja conjunción entre toda una serie de búsquedas y todo un conjunto de movimientos sociales. Es la vida misma de la filosofía.

Se comprende que algunos se lamenten por el vacío actual y deseen, en el orden de las ideas, un poco de monarquía. Pero aquellos que, una vez en la vida, encontraron un tono nuevo, una nueva manera de mirar, una manera otra de hacer, creo que nunca experimentarán el deseo de lamentarse que el mundo es un error, la historia, atestada de inexistencias, y que es tiempo que los otros estén en silencio para que finalmente no se oiga más el cascabel de sus reprobaciones…

[1] «Le philosophe masqué» (entrevista con C. Delacampagne, febrero 1980), Le Monde, Nº 10945, 6 abril 1980, Le Monde-Dimanche, pp. I et XVII.